Исследователи из Германии и Италии показали, что кишечная микробиота активно участвует в восстановлении нитратов и нитритов, предотвращая образование канцерогенных нитрозаминов. Самой активной оказалась Escherichia coli, обладающая высокой нитритредуктазной активностью (а также способностью восстанавливать нитраты), меньший вклад вносят Bacteroides и Phocaeicola. Эти бактерии поддерживают низкий уровень нитритов в кишечнике, защищают нитритчувствительные бактерии и сохраняют микробный баланс.

Credit:

123rf.com

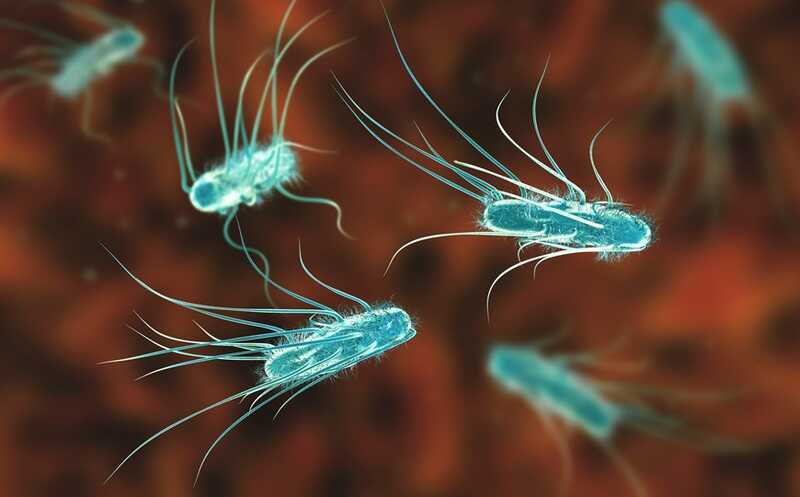

Микробиота человека играет ключевую роль в поддержании здоровья кишечника, влияя на иммунитет и устойчивость к болезням. Одной из важнейших ее функций является участие в азотном метаболизме — процессах восстановления нитратов (NO₃⁻) и нитритов (NO₂⁻). Эти соединения могут превращаться в аммиак или оксид азота, предотвращая образование канцерогенных нитрозаминов. Целью работы ученных из Германии и Италии было выяснить, какие представители кишечной микробиоты человека участвуют в восстановлении нитратов и нитритов, насколько активны эти процессы и как они влияют на состав микробных сообществ кишечника.

Исследователи проанализировали 113 геномов типичных представителей микробиоты кишечника человека, чтобы определить наличие генов нитрат- и нитритредуктаз. Выяснилось, что такие гены часто встречаются у представителей семейства Enterobacteriaceae (в первую очередь Escherichia coli), а также у отдельных видов родов Bacteroides и Phocaeicola. Однако большинство доминирующих кишечных бактерий (например, Faecalibacterium, Roseburia, Akkermansia) не обладают полноценными системами для восстановления NO₃⁻ и NO₂⁻, что говорит о малой роли денитрификации в метаболизме азота кишечника человека.

Далее исследователи экспериментально проверили активность нитритредуктаз у изолированных штаммов, а также в синтетической модели микробиоты. Для этого бактерии выращивали в анаэробных условиях при 37 °C с добавлением 100 µM нитрита — концентрации, близкой к физиологической. E. coli активнее всего восстанавливала нитрит, полностью удаляя его из раствора за несколько часов. Значительно менее активными оказались Bacteroides xylanisolvens, B. cellulosilyticus и Phocaeicola dorei. При моделировании сообщества из наиболее распространенных кишечных бактерий полное разложение нитрита происходило примерно за 1 час — главным образом за счет активности E. coli и близких видов. Аналогичные результаты были получены и для микробиоты, выделенной из образцов фекалий.

В отдельной серии экспериментов были изучены бактерии тонкого кишечника (Limosilactobacillus, Streptococcus, Veillonella). Некоторые из них, например, L. fermentum и V. ratti, также проявили заметную нитритредуктазную активность, хотя известные гены этих ферментов в их геномах отсутствовали. Это указывает на возможное существование неизвестных ранее нитритредуктазных систем. Кроме того, было показано, что нитрит подавляет рост некоторых видов (Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila), но не бактерий с высокой нитритредуктазной активностью, что свидетельствует о роли этих ферментов в поддержании баланса микробного сообщества.

Лишь E. coli и Veillonella atypica были способны активно превращать нитраты в нитриты. Остальные кишечные бактерии такой активностью не обладали, что подтверждает ведущую роль E. coli в азотном метаболизме кишечника.

Таким образом, работа демонстрирует, что кишечная микробиота активно регулирует уровень нитрита и нитрата, предотвращая образование канцерогенных соединений. Ключевую роль в этом играет E. coli, обладающая мощными системами восстановления NO₃⁻ и NO₂⁻. Благодаря ее активности концентрация нитрита в толстой кишке человека остается крайне низкой, что позволяет существовать нитритчувствительным видам и сохраняет стабильность микробиоты.

Источник:

Hager N., et. al. Distribution and activity of nitrate and nitrite reductases in the microbiota of the human intestinal tract. // FEBS Journal (2025), published online 5 November 2025. DOI: 10.1111/febs.70299