Вакцина, защищающая от туберкулеза легких, должна вызывать ответ CD4+ Т-лимфоцитов. Чтобы создать такую вакцину, необходимо установить, какие антигены Mycobacterium tuberculosis преимущественно презентируются на поверхности фагоцитов на молекулах главного комплекса гистосовместимости класса II (MHC-II). Авторы статьи в Science Translational Medicine проанализировали методами иммунопептидомики дендритные клетки и макрофаги, инфицированные туберкулезной микобактерией, и обнаружили такие антигены. Они могут стать основой для разработки противотуберкулезных мРНК-вакцин.

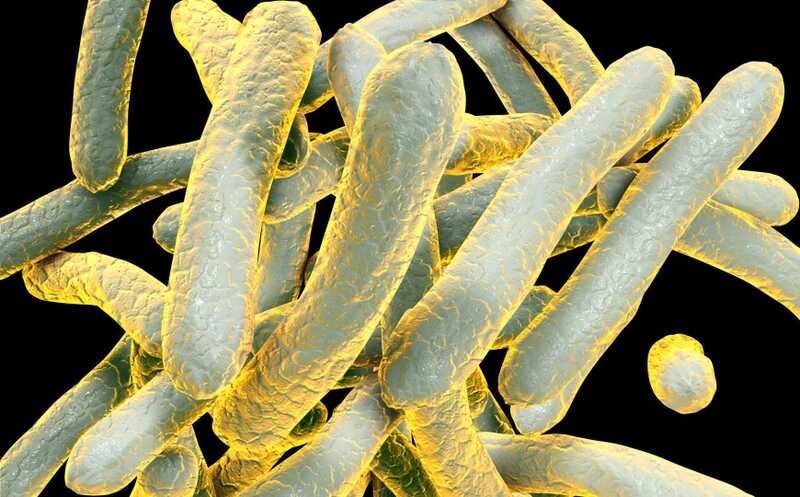

Credit:

123rf.com

Исследователи из СЩА и Эфиопии идентифицировали несколько новых антигенов туберкулезной микобактерии, подходящих для вакцинации, и создали мРНК, вызывающие экспрессию этих антигенов в клетках. Не исключено, что это поможет разработать новые вакцины для более эффективной иммунизации против туберкулеза.

От туберкулеза в 2023 году умерло около 1,25 млн человек, и все шире распространяются лекарственно-устойчивые штаммы Mycobacterium tuberculosis. Существующая вакцина БЦЖ может обеспечить некоторую защиту для детей, но ни одна из одобренных в настоящее время вакцин не защищает взрослых от туберкулеза легких.

Исследования на животных показали, что любая эффективная вакцина против туберкулеза должна активировать ответ CD4+ Т-лимфоцитов, которые распознают антигены на поверхности патогенов и зараженных ими клеток. Однако не было установлено, какие антигены M. tuberculosis появляются на инфицированных клетках. Не было также известно, насколько пересекаются наборы антигенов, которые появляются на клетках после вакцинации БЦЖ и после инфекции туберкулезной микобактерией. (Хотя внутривенное введение БЦЖ приматам защитило их от туберкулеза, и эта защита была опосредована CD4+ Т-клетками.)

Авторы нового исследования идентифицировали антигены M. tuberculosis (Mtb), которые присутствуют на зараженных фагоцитах, методами иммунопептидомики. Клетки иммунной системы животных и людей «предпочитают» презентировать разные пептиды из-за видовых особенностей молекул главного комплекса гистосовместимости класса II (MHC-II). Поэтому ученые использовали человеческие дендритные клетки и макрофаги, полученные из моноцитов. (Дендритные клетки относятся к фагоцитам и активно экспрессируют MHC-II, поскольку являются «профессиональными» антигенпрезентирующими клетками.)

Клетки от шести доноров, экспрессирующие суммарно 44 варианта MHC-II, инфицировали Mtb, изолировали из них комплексы MHC-II-пептид, затем анализировали комплексы, полученные из инфицированных и контрольных клеток, с помощью масс-спектрометрии. Найденные пептиды также сопоставили с геномами более 51 тысячи изолятов Mtb и убедились, что существующее разнообразие патогена не будет влиять на эффективность вакцин. Аминокислотные замены, способствующие уклонению от иммунного ответа, в этих участках не распространены, то есть они достаточно консервативны. Метод ELISpot подтвердил, что выбранные пептиды вызывают Т-клеточный ответ у людей, ранее контактировавших с патогеном.

Протеом Mtb включает около 4000 белков, однако относительно немногочисленные антигены, презентируемые на MHC-II, в основном происходили из секретируемых и ассоциированных с клеточной оболочкой белков. Многие фагоциты экспонировали пептиды белков, которые бактерия выделяет в окружающую среду через систему секреции VII типа (T7SS), в том числе фактор вирулентности EsxB, помогающий бактерии выжить в клетке. (Он секретируется в виде димера с EsxA, презентации которого обнаружить не удалось, но авторы пришли к выводу, что EsxA и EsxB необходимо доставлять вместе, чтобы воспроизвести последовательность этапов процессинга антигена, — это повышает эффективность вакцины.)

Найденные пептиды сопоставили с геномными последовательностямит более 51 тысячи изолятов Mtb и убедились, что существующее разнообразие патогена не будет влиять на эффективность вакцин. Аминокислотные замены, способствующие уклонению от иммунного ответа, в этих участках не распространены, то есть они достаточно консервативны. Метод ELISpot подтвердил, что выбранные пептиды вызывают Т-клеточный ответ у людей, ранее контактировавших с патогеном.

Затем исследователи выбрали несколько антигенов-кандидатов для мРНК-вакцин. В экспериментах in vitro использовали мРНК, кодирующие антигены с сигналами локализации в различных компартментах клетки (цитоплазма, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, эндосомы, лизосомы). Авторы сделали вывод, что методы, основанные на масс-спектрометрии, позволяют быстрее оптимизировать пептиды для лучшей презентации. Им удалось увеличить на порядок презентацию целевых эпитопов MHC-II благодаря особенностям дизайна, учитывающим пути переработки бактериальных белков в клетке.

Наконец, исследователи подтвердили, что клетки, инфицированные БЦЖ и M. tuberculosis, презентировали одни и те же пептиды.

Таким образом, антигены были выбраны на основе объективного исследования «снижу вверх». подчеркивают авторы: использовались именно те антигены, которые успешно презентируются фагоцитами. Потребуется дальнейшая работа, чтобы превратить подобные мРНК в готовые вакцинные составы, пригодные для доставки in vivo, например, путем упаковки в липидные наночастицы. Однако быстрое итеративное тестирование дизайна мРНК-вакцины позволит в короткие сроки оптимизировать презентацию антигена перед тем, как переходить к исследованиям на животных или клиническим испытаниям на людях. Это, в свою очередь, может ускорить разработку субъединичных или мРНК-вакцин против туберкулеза.

Источник

Owen Leddy, et al. Immunopeptidomics can inform the design of mRNA vaccines for the delivery of Mycobacterium tuberculosis MHC class II antigens // Science Translational Medicine. 5 Nov 2025. Vol 17, Issue 823. DOI: 10.1126/scitranslmed.adw918