Иллюстрация: pronedra.ru

Рост роли так называемых социальных роботов продолжает привлекать внимание специалистов и властей. В России и за рубежом обсуждают практические сценарии внедрения, правовые риски и этические ограничения при масштабной интеграции подобных систем в повседневную жизнь, сообщает РБК Тренды.

В России интерес к социальным роботам набирает силу на фоне общей политики импортозамещения и развития цифровой экономики. Публикации о перспективах отрасли отмечают активность университетов и стартапов в создании образовательных и сервисных роботов, а также трудности со сроками вывода на рынок вследствие санкционных и логистических ограничений.

Кто такие социальные роботы

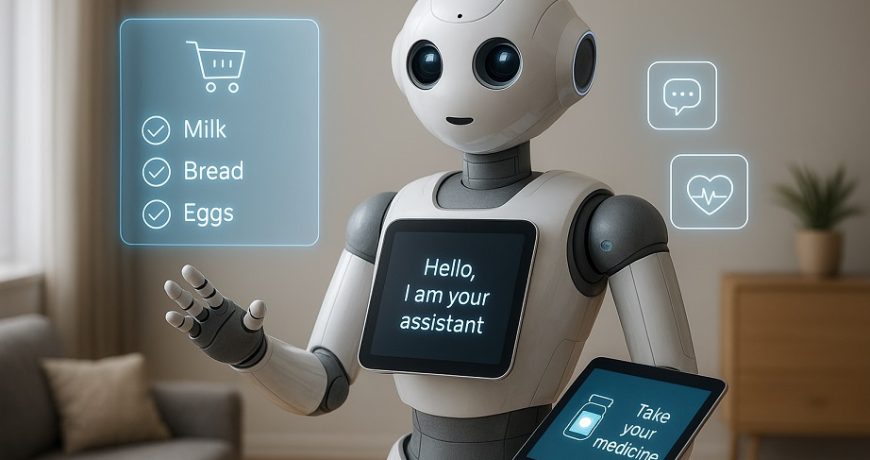

Под термином «социальный робот» понимают автономные или полуаутономные устройства, предназначенные для взаимодействия с человеком в социальном контексте. Такие механизмы выполняют функции помощника, компаньона, ассистента в обучении, реабилитации и уходе за уязвимыми группами населения. Они способны напоминать о приеме медикаментов, мотивировать к физической активности, сообщать об аварийных ситуациях и при необходимости инициировать вызов экстренных служб. Массовое распространение технологий, особенно после пандемии COVID-19, подтолкнуло развитие практик дистанционного сопровождения пациентов и социального взаимодействия при помощи роботов.

Экспертные заметки рекомендуют сосредоточиться на прикладных сценариях — здравоохранение, образование, соцобслуживание. В этих сферах автоматизация приносит наибольшую общественную выгоду при минимальном риске утраты человеческого фактора.

Как социальные роботы могут помочь людям

Практические кейсы подтверждают реальную пользу социальных механизмов в уходе за пожилыми людьми и пациентами с когнитивными нарушениями. Международные исследования и обзоры фиксируют снижение уровня одиночества, повышение мотивации к физической активности и облегчение нагрузки на персонал в учреждениях долгосрочного ухода при внедрении роботов-компаньонов и социальных ассистентов. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что технология эффективна в паре с живым уходом и не должна полностью заменять персонал.

Технологические тренды указывают на три основных вектора развития: улучшение эмоциональной и вербальной коммуникации через более совершенные модели распознавания речи и эмоций; интеграция с телемедицинскими платформами и системами умного дома; развитие модульных решений для быстрой адаптации роботов под конкретные задачи заказчиков. Параллельно идет работа над снижением затрат на производство, что откроет путь к более широкому коммерческому использованию вне пилотных проектов.

Вызовы внедрения социальных роботов

В научной и общественной повестке возникает перечень ключевых ограничений. Этические вопросы связаны с приватностью личных данных, возможностью манипуляции эмоциональными реакциями пользователей, а также риском формирования зависимости и подмены человеческого общения машинной имитацией.

Регуляторная база в ряде стран еще не успела покрыть новые реалии, что создает правовую неопределенность при масштабировании проектов в социальной сфере. Анализы последних исследований подчеркивают необходимость разработки стандартов по безопасности, прозрачности алгоритмов и ответственности производителей.

Ранее на сайте «Пронедра» писали про роботов будущего: ученые создают устройства, способные менять форму как живые организмы