Александра Левашова / omsk.aif.ru/

История системных наблюдений за главной водной артерией Омска уходит корнями в царские времена. Первый гидрологический пост на Иртыше был открыт 13 октября 1889 года в устье реки Оми. Спустя десятилетия, в 1923 году, его перенесли на 7,3 километра ниже по течению, где он исправно несёт свою службу и по сей день.

Сегодня в Омской области за состоянием водных объектов следят 42 гидрологических поста, 11 из которых расположены непосредственно на Иртыше. Современные технологии пришли на смену ручным замерам: многие посты автоматизированы и передают данные в Центр сбора наблюдений через GPRS-связь дважды в сутки. В период весенних паводков, когда обстановка меняется стремительно, информация может поступать каждые десять минут.

«Слушают пульс» Иртыша

Десятки глаз, полных профессионального любопытства, следят за точными движениями гидрометнаблюдателя. На берегу Иртыша стоит невзрачный, но знаковый для экологов и гидрологов объект — гидропост. Именно здесь, на одном и том же месте, вот уже более 100 лет люди следят за настроением реки. Участники «Экошколы современных медиа» — журналисты и блогеры — стали свидетелями того, как собираются бесценные данные, от которых зависит работа целых отраслей экономики и безопасность региона.

Для измерения в ход идут как проверенные временем, так и ультрасовременные инструменты. Гидрометрическая вертушка — прибор, чей принцип работы не менялся десятилетиями. Она вращается под напором воды, позволяет вычислить её скорость. Раньше специалисты считали сигналы — звонки после каждых 20 оборотов, теперь появились модернизированные версии, которые сами выводят цифру на экран.

Рядом — скромная героиня ежедневного труда: переносная металлическая рейка. С её помощью гидрометнаблюдатель вручную измеряет высоту уровня воды, скрупулёзно занося цифры в книжку наблюдений. Специальные сваи, установленные перпендикулярно течению, помогают проводить замеры в одной системе координат десятилетие за десятилетием.

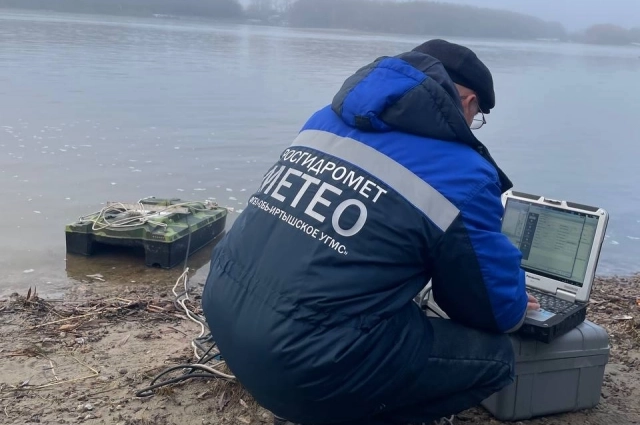

Но время не стоит на месте. Наравне с дедовскими методами используют современный профилограф — это уже целый комплекс, включающий и приборы, и программное обеспечение для сбора и обработки информации. Его крепят к катеру и протаскивают поперёк реки. Почти мгновенно информация о глубине, скорости течения, расходе воды отправляется в компьютер.

Немаловажную роль эти данные имеют для нефтегазовой отрасли. Трубопроводы проходят по дну реки, а часть оборудования установлена в непосредственной близости к воде.

Разбирают пробу на атомы

На следующем этапе анализа отбирают пробы. Это не просто «зачерпнуть и разлить по бутылкам». Это сложный, почти ювелирный ритуал. Каждая проба — около 11 литров воды, но разлитых не в одну бочку, а в разные ёмкости, с соблюдением строгих правил.

«Для каких-то показателей надо пробу отфильтровать и поместить или в стеклянную, или в полиэтиленовую тару. Для каких-то — обязательно законсервировать кислотой или органическим растворителем. Всё зависит от определяемого ингредиента», — поясняет начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Надежда Иванова.

Зимой этот процесс усложняется: пробоотборщик бурит лунку, тащит на себе волокушу с сосудами, чтобы отобрать воду на глубине 30-50 сантиметров от поверхности. Летом работу облегчает катер, с которого можно выйти на середину реки.

Сразу после отбора на борту судна делается экспресс-анализ на самые «нежные» показатели, например, на содержание растворённого кислорода и уровень pH. Раньше это делали методами «мокрой химии» с реактивами, теперь — с помощью портативных анализаторов.

В лаборатории пробы ждёт глубокая экспертиза. Всего в воде определяют содержание от 32 до 44 показателей. Это физические свойства (запах, прозрачность, цветность), главные ионы (сульфаты, хлориды), биогенные вещества (нитриты, нитраты, фосфаты), нефтепродукты и тяжёлые металлы.

Для анализа используются высокотехнологичные методы: атомно-абсорбционная спектрометрия и хроматография. Работа кипит, ведь пробы, требующие анализа в первые сутки, нельзя задерживать. Вся эта титаническая работа позволяет рассчитать удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) — универсальный показатель, по которому можно сравнивать состояние разных рек России.

Твёрдая «троечка»

«На протяжении ряда лет качество воды реки Иртыш остаётся стабильным», — констатирует Надежда Иванова.

Иртыш в Омской области относится к третьему классу качества (категория «А» — «загрязнённая»). Это, как отмечают специалисты, стандартная ситуация для большинства равнинных рек России. Горные потоки могут претендовать на второй класс («слабо загрязнённая»), но первой, «условно чистой» категории, в густонаселённых регионах практически не встречается.

Основные проблемы Иртыша носят по большей части природный характер. Главный виновник — марганец, который вымывается из почв. Также в период, когда река скована льдом, может фиксироваться низкое содержание растворенного кислорода. А вот антропогенная нагрузка от миллионного Омска, как ни странно, не является определяющим фактором загрязнения.

«Пробы воды, собранные на постах южнее и севернее города Омска, не принципиально отличаются друг от друга по степени загрязнения», — подчёркивает эксперт.

Этот феномен объясняется двумя причинами. Во-первых, способностью реки к самоочищению — естественным процессам, в которых задействованы и растительный мир, и микроорганизмы. Когда Иртыш пересекает казахстанско-российскую границу, он уже грязный. В городе в него попадают коммунальные отходы, и на севере фиксируются самые высокие показатели загрязнения. Но уже в северных районах области вода сама очищается.

Вторая причина, по которой Иртыш становится грязнее — уменьшается объём воды, соответственно, концентрация веществ становится больше.

«Ухудшение качества воды чаще связано с тем, что уменьшается объём воды, а приток загрязняющих веществ остаётся примерно одинаковым», — поясняет специалист. И, конечно, воду из Иртыша, как и из любой другой открытой реки, протекающей через города и сельхозугодья, пить без тщательной очистки категорически нельзя.

Воздух стал чище

Ппо словам Надежды Ивановой, если посмотреть на данные по другим промышленным городам, например, в Красноярске за неделю было зафиксировано 85 случаев превышения ПДК, в Череповце — 171, а в Омске — всего шесть. Основная проблема у нас — это неблагоприятные метеоусловия (НМУ), когда при штиле происходит накопление загрязняющих веществ. И хотя это вызывает дискомфорт, по данным медиков, такие концентрации не оказывают разрушительного воздействия на здоровье.

Система мониторинга за последние годы стала гораздо совершеннее. Если в 2018 году делали 75 тыс. измерений в год на 8 постах, то сейчас — 2 млн измерений на 11 постах. При этом доля превышений ПДК снизилась с 0,09% до 0,05%. Некоторое условное ухудшение статистики связано не с реальным состоянием воздуха, а с ужесточением нормативов — многие среднегодовые ПДК сейчас в 20 раз ниже, чем были раньше.

СПРАВКА

Проект «Экошкола современных медиа» реализуется с 2022 года при поддержке компании «Газпром нефть» и ГК «Титан». За это время обучение прошли 80 человек. В конце августа стартовал пятый образовательный сезон.