Обычно о новой физике говорят в применении к элементарным частицам. Но мегагрант РНФ дал толчок употреблению этого термина в отношении солитонов (структурно устойчивая уединенная волна, распространяющаяся в нелинейной среде). История изучения солитона началась в августе 1834 года: на берегу канала Юнион вблизи шотландского города Эдинбург британский инженер-кораблестроитель Джон Скотт Рассел наблюдал на поверхности воды явление, которое он назвал solitary wave - «уединенная волна». Понятие солитона впервые было введено для описания нелинейных волн, взаимодействующих как частицы. Проект «Нелинейные эффекты в макроскопических волновых сис¬темах и фотонных интегральных устройствах» в рамках программы мегагрантов Российского научного фонда будет в ближайшие пять лет реализован в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе). Руководитель проекта - кандидат физико-математических наук Андрей Гелаш, который переехал на должность профессора Сколтеха из Политехнической школы Лозанны (Швейцария). А корни новой солитонной физики отыскались в… Новосибирске, о чем руководитель проекта рассказал корреспонденту «Поиска».

Поделиться

Андрей Гелаш, к.ф.-м.н., профессор Сколтеха, руководитель «мегагранта» РНФ, посвященного нелинейным эффектам в макроскопических волновых системах и фотонных интегральных устройствах. Источник: Андрей Гелаш

Загадка уравнения

В 2010 году свою лабораторию в Новосибирском государственном университете организовал выдающийся ученый, лауреат медали Дирака академик Владимир Захаров, работавший тогда в США. Интересная деталь: В.Захаров приехал на работу в Россию тоже по программе мегагрантов на приглашение зарубежных ученых, которая 15 лет назад была запущена Минобрнауки РФ. Тематикой лаборатории стало моделирование нелинейных волновых процессов, в частности, предсказание одиночных волн-убийц. Такая изображена в виде девятого вала на известной картине Айвазовского.

– Именно В.Захаров и старший научный сотрудник Института гидродинамики СО АН СССР Алексей Шабат впервые предложили в 1972 году модель нелинейного уравнения Шредингера. Оба тогда работали в Новосибирском Академгородке. А в 2011-м история вышла на новый виток: Владимир Евгеньевич Захаров и Дмитрий Агафонцев, который участвует в нашем проекте, обнаружили удивительный факт: статистика волновых амплитуд нелинейного уравнения Шредингера является релеевской, то есть характерной для линейных систем. Это, пожалуй, один из самых ярких результатов лаборатории Захарова в НГУ, - рассказывает А.Гелаш. - Уже с моим участием, а я, закончив учебу на физфаке НГУ, стал аспирантом Владимира Евгеньевича, был сделан следующий шаг: создана модель солитонного газа - случайных волновых полей, состоящих из сотен солитонов, которую мы смогли реализовать с помощью новых алгоритмов метода обратной задачи рассеяния для нелинейного уравнения Шредингера, придуманного, кстати, тоже в Академгородке. Мы описали нелинейную стадию модуляционной неустойчивости и получили то же самое релеевское поведение в рамках модели солитонного газа. Но все еще не нашли ответ на загадку, почему в нелинейной системе статистика такая же, как в линейной. Займемся решением этой проблемы в рамках нашего проекта.

Еще в ходе работы над кандидатской диссертацией А. Гелаш под руководством В. Захарова внес заметный вклад в изучение нелинейной стадии модуляционной неустойчивости: обнаружен новый тип решений, названный «суперегулярные бризеры» (бризеры - так называемые дышащие солитоны). Теоретические выкладки впоследствии подтвердились в эксперименте. Причем и в оптических волокнах, и в гидродинамике.

– Наверное, этот дуализм так меня увлек, что и определил дальнейшую научную карьеру: я занимаюсь теорией применительно к экспериментам в оптике и в гидродинамике, - улыбается Андрей Александрович.

После защиты диссертации в Институте теоретической физики им. Ландау А. Гелаш работал в НГУ, Сколтехе, Институте теплофизики и Институте автоматики и электрометрии СО РАН. Именно в эти годы началось сотрудничество с экспериментаторами из Франции - командами из Университета Бургундии и Университета Лилля. Совместная заявка на грант Фонда Марии Кюри увенчалась успехом, и сибирский теоретик поехал на работу в Дижон.

Статистика знает все

– Мы с французской командой хотели продемонстрировать общность теоретического подхода для нелинейного уравнения Шредингера и других фундаментальных моделей и в оптике, и в гидродинамике, - продолжает А.Гелаш. - Это очень интересно: в оптике одни временные масштабы, в гидродинамике - совсем другие. Но оказалось, что один и тот же солитон, предсказанный теоретически, можно наблюдать в оптических и гидродинамических экспериментах. Я придумывал начальную постановку задачи - например, получить волну экстремальной амплитуды из малых возмущений начального поля - и затем выполнял соответствующие расчеты для запуска эксперимента.

Мы с французскими коллегами назвали проект «Управление взаимодействием бризеров», его мы воплотили в Университете Бургундии. Затем в партнерской организации (Университете Лилля) занялись статистикой солитонов. Эту тематику, кстати, тоже заложил Владимир Евгеньевич Захаров, назвав направление «Интегрируемая турбулентность». (Кстати, специалисты понимают, насколько провокационно такое название: интегрируемая система предсказуема, а турбулентность - нет.)

Объектом изучения в работах в Лилле вновь стал солитонный газ. Такие объекты, конечно, требуют статистического описания, и мы разработали новые алгоритмы, чтобы рассчитывать волновые поля. Когда проект с французами закончился, меня заинтересовала тема интегральной фотоники - я переехал на работу в Политехническую школу Лозанны (EPFL), группа профессора Тобиаса Киппенберга, ведущего специалиста по этому направлению, которое представляет собой основу оптических технологий будущего. В течение двух лет я изучал диссипативные керровские солитоны (устойчивые световые импульсы, которые образуются в нелинейной среде за счет баланса эффекта Керра и дисперсии с одной стороны и баланса накачки и затухания с другой), их можно воспроизводить на чипе, фотонных интегральных схемах.

Все это время я поддерживал контакты с коллегами из России, мы публиковали совместные статьи. Так что по большому счету то, что я сейчас переехал в Сколково, - закономерность. Нашу группу (профессора Сколтеха Владимира Драчева, профессора Сколтеха Александра Короткевича, научного сотрудника школы им. Кричевера Д.Агафонцева и меня - тоже отныне профессора Сколтеха) объединяет давняя общность научных интересов, которые мы теперь с помощью мегагранта РНФ сможем реализовать в полной мере. По задумке, мы хотим продолжать демонстрировать общность теоретического подхода: предсказывать новые нелинейные объекты, а потом пробовать их воспроизвести в эксперименте - идея, за которую я зацепился еще 10 лет назад…

От теории к прототипу

В рамках проекта органично сочетаются три направления. Первое - получение новых фундаментальных результатов исследований динамического и статистического поведения нелинейных волновых систем. Помните загадку уравнения Шредингера? В области статистического описания волновых нелинейных систем в рамках модели этого уравнения команда мегагранта опережает ученых других стран. И неудивительно, работы участников проекта опираются на мощные отечественные научные школы: В.Е. Захарова и Е.А. Кузнецова, Н.Н. Розанова, В.Б. Брагинского и многих других. Еще одна важная задача в теоретической части - верификация кинетического уравнения: надо определить границы его применимости.

Вторым направлением проекта станет разработка новых численных алгоритмов для оптических телекоммуникаций и других приложений. А третьим - экспериментальная демонстрация достигнутых результатов на базе лаборатории плазмоники и Центра инженерной физики Сколтеха.

– Самая амбициозная задача проекта - запустить экспериментальную платформу по исследованию диссипативных керровских солитонов на фотонных интегральных схемах собственного производства - этого в России в настоящий момент нет, несмотря на наличие сильных научных школ и продвинутых экспериментальных групп, - делится планами руководитель проекта. - Конечно, возможность решить подобную задачу дает только программа мегагрантов РНФ.

Во-первых, даже в прекрасно оснащенном Сколтехе недостает необходимого оборудования, и его мы планируем закупить в самое ближайшее время. Во-вторых, проект дал потрясающую возможность объединить усилия и работать вместе очень сильной команде. В-третьих, мегагрант РНФ позволяет набрать большое количество молодежи (более 20 человек) - магистрантов, аспирантов, постдоков. В настоящий момент идет интенсивный набор команды молодых исследователей и экспериментаторов, и если кто-то из них, прочитав статью, захочет к нам присоединиться, пусть подает заявку! В планах 2025 года - проведение Школы молодых ученых по нелинейным волновым системам и фотонным интегральным устройствам.

В ходе реализации проекта должны быть разработаны технологические решения по проектированию и изготовлению интегральных кремниевых чипов, а также прототипов нелинейных фотонных устройств, которые найдут применение, например, в средствах телекоммуникации.

И здесь на помощь приходит еще одна особенность программы мегагрантов РНФ - непременное сотрудничество с индустриальными партнерами.

С опорой на компании

– Сколтех - один из российских лидеров в производстве фотонных интегральных схем. Здесь, что важно, налажено производство таких схем. Соответственно, можно полностью контролировать весь процесс и достаточно быстро проверять идеи, - подчеркивает А.Гелаш. - Что необходимо для наблюдения диссипативных керровских солитонов? Солитон существует в кольце, поэтому для получения солитонов ученые используют микрорезанатор, но ведь это фактически кольцевой волновод. И если вы можете его у себя сделать, это очень ускоряет процесс. Вот придумали вы новый тип солитона и предложили устройство, которое может этот солитон сгенерировать. Первая партия образцов, как правило, не работает, нужно многократно что-то менять. И то, что лаборатория плазмоники уже умеет производить микрорезонаторы, дает неоспоримое конкурентное преимущество.

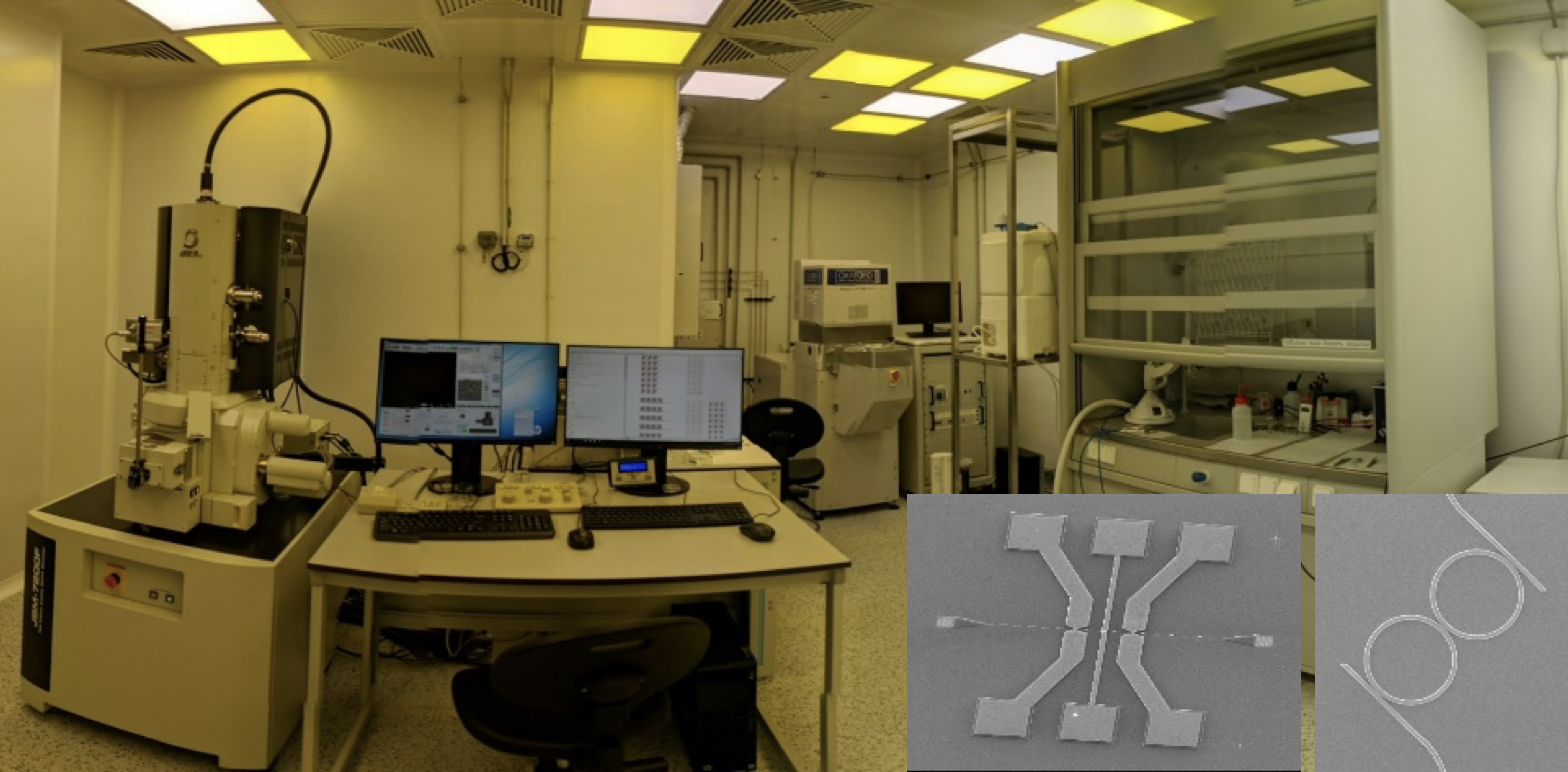

Конечно, разработка платформы на интегральных фотонных схемах и создание в Сколтехе подразделения быстрого прототипирования нелинейно-оптических интегральных устройств на основе лучевой литографии - это главная задача всего проекта. В результате ее выполнения должен быть создан ряд прототипов новых продуктов интегральной фотоники, например, генератор оптических частотных гребенок и солитонов. В дальнейшем планируется выйти на технологии производства этих устройств, и здесь помогут индустриальные партнеры.

Чистая комната для изготовления интегральных фотонных устройств в Центре инженерной физики Сколтеха. Источник: Андрей Гелаш

Мы уже наладили контакт с компаниями «Т-8» (разработчик оборудования для оптоволоконной связи), «Инверсия-сенсор» (производитель волоконно-оптических средств измерения), РБК «Технологический центр» (компания специализируется в области микроэлектроники и нанотехнологий). Надеюсь, мы сможем предложить им новые интересные решения в сфере оптических телекоммуникаций и фотонные интегральные устройства на чипе.

Команда проекта надеется продолжить лучшие традиции советских и российских научных школ: получить ответы на фундаментальные вопросы о релеевской статистике волновых амплитуд и границах применимости кинетического уравнения, разработать новые алгоритмы для метода обратных задач и оптических телекоммуникаций, а также создать программный комплекс, который может служить основой для отечественной вычислительной модели предсказания ветрового волнения на море, чтобы девятый вал перестал быть для кораблей неожиданностью.

– Надеюсь, к концу проекта мы увидим новую солитонную физику на чипе. Ту физику, которая нами предсказана, обеспечена устройствами и реализована. Если по окончании мегагранта РНФ у нас будет платформа новой солитонной физики, это даст еще много практических применений, достойных лучших фантазий теоретиков. Как только наладим печать интегральных схем и соберем установки для характеризации (определения оптических и структурных свойств) микрорезонаторов и генерации диссипативных солитонов, можно изобретать новые устройства.

Например, решетку из оптических резонаторов, где возникают эмерджентные явления (то есть те, которые образуются за счет взаимодействия большого количества подкомпонентов). И такие устройства опять открывают новые горизонты. Пока экспериментальный фокус нашего проекта в основном направлен на оптику, поскольку здесь уже сейчас можно делать уникальные эксперименты. Но не забывайте об общности теоретических подходов с гидродинамикой.

А гидродинамика - кладезь нерешенных глубинных фундаментальных проблем - и математических, и физических. И, между прочим, в России есть сильные группы, с которыми можно проводить серьезные эксперименты в этой области. Может быть, на втором этапе проекта мы поставим такую задачу, - резюмирует А. Гелаш.