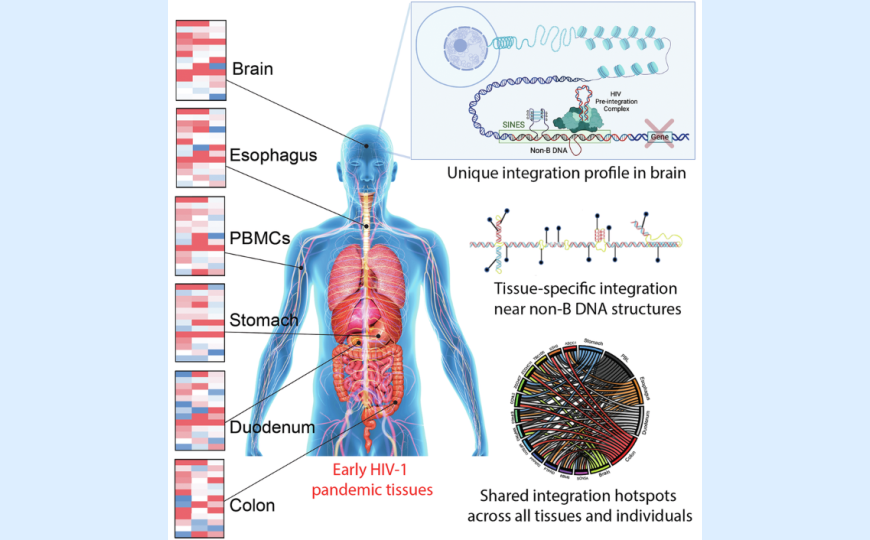

Стратегия интеграции ВИЧ в геном хозяина зависит от органа и ткани. Исследователи из Канады проанализировали, как отличаются участки встраивания в образцах тканей ЖКТ, мозга и клетках крови. В мозге вирус реже встраивается в активно экспрессирующиеся гены, «предпочитая» транскрипционно неактивные области. Такой паттерн интеграции, отличающий мозг от других тканей, вероятно, способствует долгосрочному персистированию ВИЧ. Изучение паттернов интеграции важны для разработки методов полного удаления вируса из организма.

Credit:

Commun Med 5, 405 (2025). DOI: 10.1038/s43856-025-01146-5 | CC BY-NC-ND 4.0

Ученые из Западного университета и Университета Калгари (Канада) исследовали паттерны интеграции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в клетках различных тканей. ВИЧ-инфекция остается неизлечимым заболеванием, поскольку вирус скрывается в так называемых резервуарах — инфицированных клетках, в ДНК которых интегрированы провирусы, то есть копии вирусного генома. Провирусы находятся в покоящемся состоянии, не вырабатывая вирусные белки, поэтому избегают как обнаружения иммунной системой, так и воздействия лекарств. Однако они способны реактивироваться после антиретровирусной терапии (АРТ).

Выбор сайтов интеграции не случаен. Существуют «горячие точки», в которых она происходит чаще. Кроме того, на ранних этапах инфекции ВИЧ интегрируется в транскрипционно активные области генома — это позволяет максимизировать экспрессию вирусных генов и способствует распространению вируса в организме, но делает его «заметным» для иммунной системы. Длительную персистенцию, напротив, обеспечивает интеграция в транскрипционно неактивные области генома хозяина, такие как ламина-ассоциированные домены (LAD) или короткие диспергированные ядерные элементы (SINE) и другие мобильные элементы, подавляющие экспрессию генов посредством репрессивных хроматиновых меток.

Вирусные резервуары активно исследуются, особенно в клетках крови. Однако инфицированные клетки могут находиться в различных органах, от желудочно-кишечного тракта до центральной нервной системы. Остается неясным, использует ли ВИЧ единый механизм интеграции во всех участках организме и различаются ли паттерны интеграции в разных тканях и органах. Авторы новой работы подтвердили, что такие различия существуют, причем ткань мозга демонстрирует уникальный профиль интеграции, который, возможно, способствует долгосрочному персистированию вируса.

Канадские исследователи использовали уникальный биобанк тканей, собранный у людей, инфицированных ВИЧ подтипа B в ранние годы пандемии, до того, как стала доступна высокоактивная АРТ. Для анализа были взяты образцы от пяти доноров — из пищевода, желудка, двенадцатиперстной и ободочной кишки, а также лейкоциты и мононуклеарные клетки периферической крови (PBL/PBMC). Образцы ткани мозга были получены от отдельной когорты — восьми ВИЧ-положительных лиц, которые не получали АРТ и умерли от заболеваний, связанных со СПИД.

В образцах каждого типа авторы исследования выявили сотни сайтов интеграции ВИЧ, а в общей сложности их было идентифицировано 929. С помощью собственного биоинформатического конвейера они оценили, насколько часто вирус интегрировался в определенные участки генома — гены, в том числе онкогены; повторяющиеся элементы SINE и LINE; CpG-островки; сайты гиперчувствительности к ДНКазе I (DHS), эндогенные ретровирусы (ERV); необычные структуры ДНК, отличные от двойной спирали (Non-B DNA; экспрессия генов в таких структурах тоже подавлена).

Большинство изученных тканей (кровь, пищевод, желудок, кишечник) демонстрировало схожие паттерны интеграции ВИЧ, однако в тканях мозга они существенно отличались. Во всех тканях ЖКТ и в крови ВИЧ с высокой частотой встраивался в последовательности генов (71–85% от общего числа сайтов интеграции) — стратегия, способствующая экспрессии и распространению провируса. В образцах мозга интеграция в пределах генов не превышала 57%; иначе говоря, в ЦНС вирус избегает активной транскрипции. В то же время сайты интеграции в клетках мозга чаще были связаны с SINE, что говорит о подавлении экспрессии и возможном латентном состоянии.

Уникальный профиль ВИЧ-интеграции в мозге, возможно, связан с особенностями клеточной среды ЦНС. Например, более редкое встраивание в гены может быть обусловлено более низким уровнем экспрессии ключевого кофактора интеграции LEDGF/p75 в мозге взрослых, который обычно направляет ВИЧ к активным генам. В то же время более высокая экспрессия противовирусных белков APOBEC3G и APOBEC3F способствует смещению сайтов интеграции от генов к SINE.

Несмотря на тканеспецифические различия, исследование выявило значительное совпадение сайтов интеграции как между разными типами образцов одного и того же человека (17,1% сайтов) и у разных индивидов (18,5% сайтов). Образцы мозга показала самую высокую долю интеграционных событий, кластеризующихся в «горячих точках» (45% от общего числа сайтов в мозге по сравнению с 8–21% в других тканях). В мозге было обнаружено плотное скопление 39 сайтов интеграции на хромосоме 9.

Один интеграционный сайт в гене TBC1D5 был обнаружен у всех 13 проанализированных индивидов. Сайты в некоторых других генах, таких как FBXL17 и SCN5A, также были общими для многих доноров. Необходимо было исключить предположение, что это результат контаминации при постановке ПЦР, поэтому авторы проанализировали последовательности 3’-LTR провирусов в горячей точке гена TBC1D5. Различия в них соответствовали естественной эволюции вируса, не наблюдалось доминирования какой-то одной последовательности, как было бы при контаминации. Другие тесты также подтверждали, что «предпочтение» вирусом определенных сайтов в геноме действительно имеет место.

Интеграция ВИЧ в гены может нарушать их функцию (инсерционный мутагенез). Анализ показал, что геном ВИЧ часто встраивается в гены, связанные с различными ВИЧ-ассоциированными заболеваниями. Например, в гене SCN5A, связанном с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находилась «супергорячая точка» интеграции, обнаруженная во всех шести типах тканей. Также были найдены инсерции в гены, связанные с неврологическими, онкологическими и другими заболеваниями.

Кроме того, авторы установили, что интеграция вирусных геномов часто происходит вблизи необычных структур ДНК (Non-B DNA) и участков «проскальзывания» ДНК (slipped DNA). Обнаруженные «горячие точки» интеграции были обогащены этими мотивами. Можно предположить, что они играют определенную роль в создании резервуаров.

Таким образом, интеграция ВИЧ тканеспецифична, при этом в мозге она смещается в сторону транскрипционно репрессивных регионов, что, вероятно, позволяет провирусу избежать иммунного обнаружения и способствует его долгосрочной персистенции. Эти данные имеют решающее значение для разработки стратегий полного удаления ВИЧ из организма. Однако авторы отмечают важное ограничение: посмертные образцы мозга были взяты от пациентов, не получавших АРТ, в отличие от образцов других тканей. Отсутствие селективного давления, связанного с лечением, могло повлиять на паттерны инсерции.

Источник

Kohio H.P., et al. Early pandemic HIV-1 integration site preferences differ across anatomical sites // Communications Medicine 5, 405 (2025). DOI: 10.1038/s43856-025-01146-5