Минфин России подготовил налоговую реформу 2026 года, включающую повышение НДС до 22%, снижение порога УСН до 10 млн рублей и пересмотр льгот для малого бизнеса. Эксперты уже называют эти изменения поворотным моментом для предпринимателей: от повышения налоговой нагрузки до роста административного давления.

24 сентября 2025 года Минфин России внес в Правительство пакет законопроектов, меняющих Налоговый кодекс с 1 января 2026 года. На первый взгляд — это технические правки: повышение НДС, пересмотр льгот, новые правила для бизнеса.

Но за этими изменениями — гораздо более глубокий вопрос:

Как финансировать амбициозные расходы без роста инфляции, дефицита или исчерпания ресурсов?

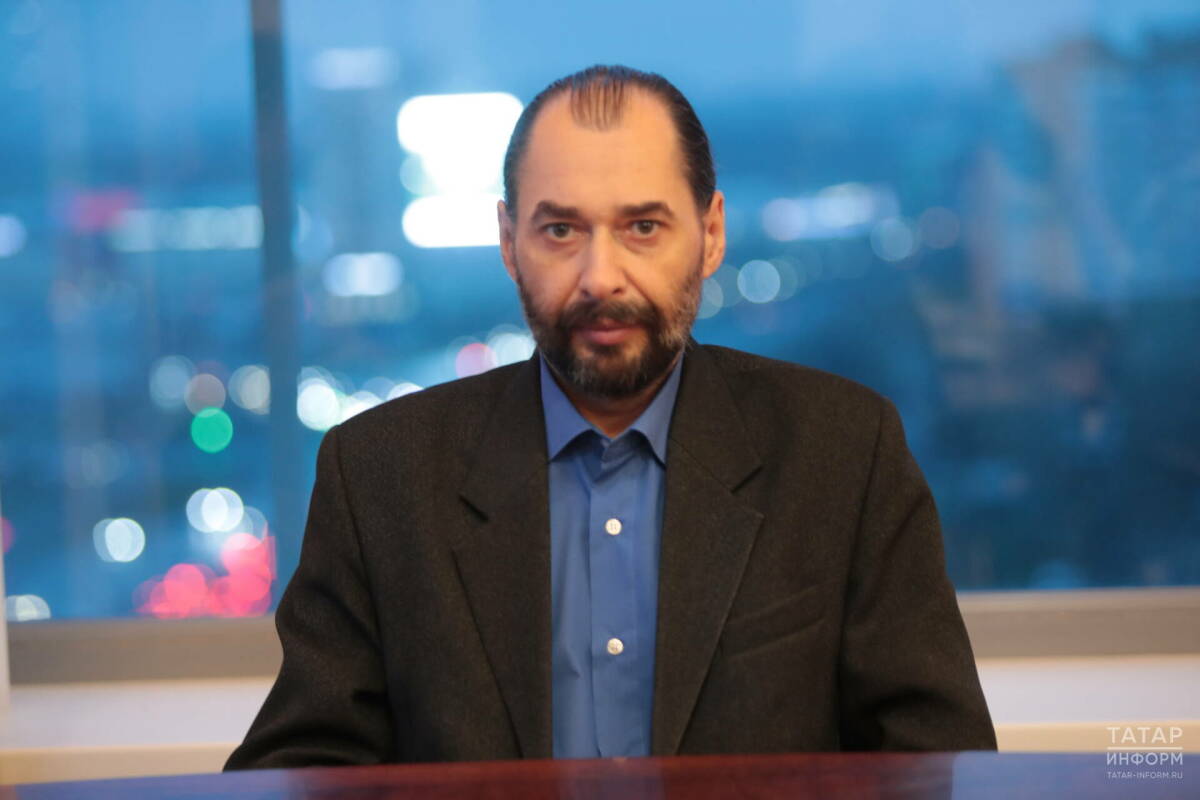

Ответ, который дает государство: повысить налоговую нагрузку. Но, как предупреждает доктор экономических наук, профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох, такой путь имеет предел:

«Бюджетная модель, основанная на постоянном повышении налоговой нагрузки на экономику, в долгосрочной перспективе, конечно, нежизнеспособна, поскольку через некоторое время экономическая активность начнет снижаться или бизнес будет уходить в теневой сектор. Однако в текущих условиях повышение налогов — это практически единственный способ обеспечить финансирование бюджетных расходов без резкого роста инфляции или исчерпания доступных на внутреннем рынке кредитных ресурсов».

Именно этот баланс — между необходимостью и риском — и определяет суть налоговой реформы 2026 года.

«Бюджетная модель, основанная на постоянном повышении налоговой нагрузки на экономику, в долгосрочной перспективе — нежизнеспособна...», - отмечает Игорь Кох.

фото: Рамиль Гали/«Татар-информ»

Повышение НДС: кратковременный шок ради долгосрочных целей

Стандартная ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Это — самый заметный шаг, влияющий на всех: от производителей до конечных потребителей.

При этом льготная ставка НДС в размере 10% сохраняется для социально значимых категорий товаров: продукты питания, лекарства, детские товары, печатные издания. Это снижает социальную остроту меры, но не отменяет ее эффекта.

«Повышение НДС до 22%, безусловно, приведет к росту цен на все товары и услуги, однако это повышение будет единовременным: эффект продлится 2−3 месяца, в течение которых уровень инфляции будет выше обычного на 1−2% в годовом эквиваленте», — отмечает Игорь Кох.

Это — не запуск новой волны инфляции, а однократный корректирующий импульс, который быстро встраивается в цены. Но он символичен: государство снова использует косвенные налоги как инструмент пополнения бюджета.

Цель понятна: дополнительные доходы нужны на оборону, социальные программы, модернизацию. Но цена — в доверии. Каждое повышение НДС усиливает ощущение, что экономика живет не за счет роста, а за счет перераспределения.

Напомним, что последний раз ставка поднималась 1 января 2019 года с 18% до 20%. По словам первого заместителя председателя ТПП РТ Артура Николаева, инфляционные издержки тогда достигали 1,5%.

«Инфляционные тогда расчеты были порядка… ну, там разнятся от 0,6−0,7% до 1,5% инфляционные издержки получались. Но необходимо также учитывать, что есть большое количество льготного товара с льготным НДС. Это разными экспертами оценивается где-то в порядке 30% от потребительской корзины».

По его мнению, именно НДС выбран в качестве инструмента повышения доходов бюджета, потому что налог легко администрируется и прослеживается по цепочкам. Это позволяет выявлять неуплаты и воздействовать на компании с высокой маржой, что делает его эффективным с точки зрения сборов.

«У России нет возможности заимствовать на внешних рынках, поэтому, наверное, повышение налогов — это единственный на сегодняшний момент способ залатать появляющийся дефицит в бюджете», — Артур Николаев

Льготы для МСП: поддержка становится выборочной

Еще один важный сигнал — переформатирование льгот по страховым взносам. Для компаний в сфере торговли, строительства и добычи полезных ископаемых предлагается вернуться к общим тарифам(30% до базы).

Для приоритетных отраслей — обработка, производство, электроника — льготы сохраняются.

Минфин объясняет: льготы были временной мерой эпохи пандемии. Сейчас они выполнили свою задачу — уровень занятости стабилен, и пора переходить к выборочной поддержке.

«Любые финансовые льготы для отдельных отраслей создают экономический перекос, заставляя капитал перемещаться в эти отрасли. Это может быть оправданно, когда речь идет о необходимости ускоренного развития критически важных отраслей, однако постоянно сохранять такие льготы нельзя. Сейчас строительство и торговля достаточно привлекательны для бизнеса, поэтому льготы для них стали неактуальными, тогда как инвестиции в промышленность до сих пор нуждаются в стимулировании», — отмечает Игорь Кох.

Сейчас, по его мнению, строительство и торговля действительно достаточно привлекательны сами по себе. А вот промышленность по-прежнему нуждается в стимулах.

Значит, решение логично. Однако есть риск: компании могут начать формально переоформляться под«приоритетные» категории, чтобы получить льготы. Тогда вместо развития — появится еще одна зона административного давления и проверок.

Борьба с дроблением бизнеса: от 60 млн до 10 млн

Еще более жесткая мера — снижение порога перехода на ОСНО с 60 млн до 10 млн рублей. Теперь при превышении этого уровня компания обязана платить НДС.

ОСНО — общая система налогообложения — основной налоговый режим в России. В отличие от упрощенной системы(УСН), он предполагает уплату нескольких налогов(включая НДС, налог на прибыль, страховые взносы), сложный учет и регулярную отчетность. Переход на ОСНО увеличивает бухгалтерскую нагрузку, особенно для малых компаний, ранее работавших по упрощенке.

Цель — очевидна: ликвидировать практику массового дробления бизнеса, когда крупные холдинги работают через сотни малых юрлиц, чтобы избежать налогов. Но последствия могут быть шире. Малый бизнес, честно растущий, окажется в сложной ситуации:

нужно вести учет НДС,

сдавать декларации,

разбираться с возмещениями.

Это — рост административной нагрузки, который особенно болезненно скажется на компаниях, находящихся на границе роста.

Государство говорит о «плавном переходе», но пока неясно, что это значит на практике.

По словам Артура Николаева, ранее у многих малых компаний была распространенная структура: одна организация работала с НДС, другая — без него, часто применяя упрощенную систему. Это позволяло эффективно распределять нагрузку и решать внутренние бизнес-задачи. Однако после изменений с 1 января 2025 года, по его наблюдениям, под действие НДС попало значительно больше предпринимателей, чем заявлялось официально(порядка 3%).

При этом он считает, что новый порог в 10 миллионов рублей чрезмерно низок:

«10 миллионов — это меньше миллиона в месяц, то есть это для, я не знаю, стартапов еще возможно такая сумма или там начинающих только компаний. То есть если там посчитать заработную плату, выручку, если посчитать сырье — каких-то там компаниях — то 10 миллионов — это мизерная сумма совершенно».

Схожего мнения придерживается Ян Арт, главный редактор портала Finversia.ru и член Экспертного совета ЦБ РФ. По его словам, повышение НДС может притормозить рост зарплат и усилить тенденции к сокращению персонала.

Он считает, что снижение порога УСН — это удар по малому бизнесу, связанный не только с налоговой, но и с административной и бухгалтерской нагрузкой, что может подтолкнуть некоторые компании к закрытию.

При этом Ян Арт отмечает: сама попытка решать хронический дефицит бюджета за счет постоянного увеличения налоговой нагрузки обречена на провал — это временное решение проблемы, не способное заменить системные изменения.

«Решит ее только обратный процесс — сокращение расходов бюджета. Принципиально — уменьшить „объемы государственного аппарата“ и государственных действий до объемов, соразмерных с экономикой», — подчеркивает эксперт.

«Снижение порога УСН - это удар по малому бизнесу и это не только вопрос налоговой нагрузки, но и увеличение нагрузки административной, бухгалтерской», - Ян Арт

Исчисление взносов с руководителей: конец«серым» схемам?

С 2026 года компании обязаны будут исчислять страховые взносы с доходов руководителей исходя из МРОТ, даже если фактическая зарплата ниже.

Это — прямой удар по распространенной схеме: формальное оформление оклада в 15−20 тысяч рублей при реальных выплатах в 100−200 тысяч через другие каналы.

Теперь база будет доначисляться — и взносы станут выше. Цель — повысить прозрачность и снизить теневую занятость. Но эффект может быть двойным:

часть компаний перейдет на ГПХ или внештатную работу,

другие начнут формализовать выплаты, что увеличит издержки.

Налогообложение букмекеров: справедливость или давление?

Букмекерские конторы больше не смогут использовать льготные режимы.

С 2026 года: 5% от принятых ставок и 25% с прибыли.

Это — попытка уравнять условия: игорный бизнес при высоких оборотах долгое время платил относительно мало. Но вопрос остается: Не приведет ли это к росту числа нелегальных букмекеров, которые просто уйдут в тень?

фото: Антон Черныш/TatCenter.ru

ФИНВ: инвестиции теперь возможны внутри группы

Редкий пример стимулирующей меры — расширение федерального инвестиционного налогового вычета(ФИНВ).

Теперь его может получить любое лицо из одной группы с инвестором, независимо от отрасли.

Это — хорошая новость для холдингов: можно направить вычет на дочернюю компанию, даже если она не в приоритетной сфере. Мера действительно способствует внутренней модернизации.

Вывод: вынужденный компромисс

Текущая налоговая реформа — не просто набор изменений. Это системный ответ на вызов: как финансировать масштабные расходы, не разгоняя инфляцию и не наращивая долг? Ответ: перераспределить нагрузку, усилить контроль, выбрать, кого поддерживать, а кого — нет.

«Скорее всего, это приведет опять же к перетоку компаний, то есть будут те, кто будет закрываться, потому что многие сейчас стоят в связи с такой высокой ставкой Центробанка на стопе, в таком определенном ожидании находятся. Это в том числе как раз дополнительно подстегнет. Это опять же связано с тем, что есть определенные сложности в администрировании того же НДС, там можно платить 5%, например, но не у всех рентабельность даже на сегодня достигает этих 5%, если будет понижен порог до 10 миллионов», — отмечает Артур Николаев.

Татарстан занял первое место в общероссийском рейтинге цифровизации агропромышленного комплекса. По данным регионального минсельхоза, лидерство стало возможным благодаря активному внедрению искусственного интеллекта и технологии цифровых двойников.

Эти решения помогают аграриям предсказывать поломки сельхозтехники, рассчитывать наилучшее время для внесения удобрений и адаптировать работу роботов под особенности каждого поля. Как отмечают в министерстве, дроны, агророботы и датчики почвы превратились в мощные научные инструменты, позволяющие не только анализировать текущую ситуацию, но и строить долгосрочные прогнозы — от выбора методов обработки земли до подбора культур для посева.