Авторы статьи в Science Advancesпроанализировали, как фундаментальные метаболические процессы регулируют темп развития эмбрионов млекопитающих. Они показали, что гликолиз — ключевой процесс расщепления глюкозы, который традиционно рассматривается как источник энергии для клеток, — выполняет также неканоническую сигнальную роль. Фруктозо-1,6-бисфосфат — один из метаболитов, образующихся при гликолизе, — контролирует время осевой сегментации эмбриона мыши через сигнальные пути Notch и Wnt.

Изображение:

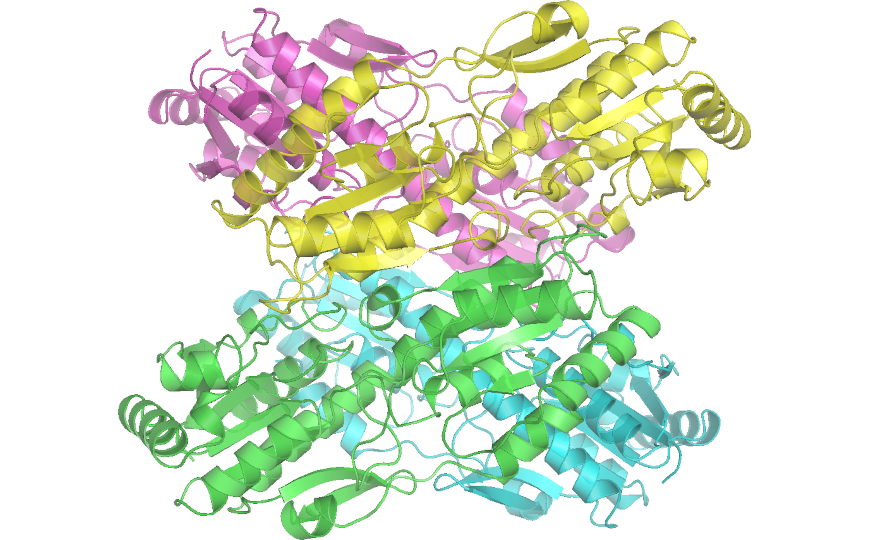

Фосфофруктокиназа 1 — фермент, отвечающий за синтез выявленного в данной работе сигнального метаболита гликолиза (ФБФ).

Credit:

Zephyris, commons.wikimedia.org | CC BY-SA 3.0

Центральный углеродный метаболизм, включая гликолиз, давно известен своим влиянием на экспрессию генов и передачу сигналов. Однако основной методологической проблемой в биологии развития всегда было разграничение этих функций — сложно определить, вызван ли наблюдаемый эффект изменениями в доступности энергии или субстратов, или же сам метаболит выступает непосредственно в качестве сигнала.

Для решения этой задачи авторы статьи в Science Advances использовали модель сегментации осевого ствола эмбриона позвоночных. Время формирования сомитов (предшественников позвонков и скелетных мышц) регулируется так называемыми «часами сегментации», которые связаны с осциллирующей активностью сигнальных путей Notch и Wnt. Исследователи предположили, что эта динамическая система может стать идеальной платформой для проверки того, может ли гликолиз функционировать как сигнал независимо от энергетического статуса. Они провели опыты на эмбриональных эксплантах пресомитной мезодермы (PSM) мышей.

Сначала ученые проверили, действительно ли часы сегментации нуждаются в гликолизе как в мощном источнике энергии. Для этого они заменили глюкозу в питательной среде галактозой, которая метаболизируется через гликолиз очень медленно, вынуждая клетки PSM полагаться в основном на митохондриальное дыхание для производства АТФ. При таком замещении гликолитический поток в клетках PSM снизился в 15 раз. Однако даже при минимальном гликолитическом потоке осцилляции часов сегментации и сам процесс формирования сомитов остались неизменными. Это стало первым указанием на то, что для поддержания ритма развития требуется лишь минимальный уровень гликолиза, отражает его сигнальную, а не биоэнергетическую или биосинтетическую роль.

Чтобы еще глубже разделить эти функции, авторы поставили эксперимент, напрямую вдохновленный классическими исследованиями. Сначала исследователи определили субминимальную концентрацию глюкозы, то есть порог, ниже которого осцилляции часов сегментации прекращались. Такая концентрация составила 0,025 мМ. При этом было известно, что добавление одного только пирувата — конечного продукта гликолиза, который может использоваться клетками как источник энергии в обход гликолиза, — не может поддерживать активность часов. Однако, когда ученые скомбинировали субминимальное количество глюкозы с пируватом, активность часов сегментации восстановилась. Особенно важно, что это минимальное количество глюкозы не оказало существенного влияния на биоэнергетический статус клеток, включая соотношение АДФ/АТФ и НАД+/НАДН. Полученные результаты являются первым прямым доказательством того, что глюкоза необходима для развития PSM как сигнальная молекула, а не просто как источник энергии, подтверждая, что она выполняет незаменимую сигнальную функцию в этом сложном процессе развития.

Для определения того, какой именно метаболит несет сигнальную функцию, исследователи использовали подход метаболического навязывания ритма (entrainment). Этот метод позволяет количественно исследовать влияние периодических внешних воздействий на динамику сигнальных путей.

Ученые периодически подавали различные метаболиты на экспланты PSM и отслеживали осцилляции Notch-сигнала. Особое внимание было уделено фруктозо-1,6-бисфосфату (ФБФ) как метаболиту, уровень которого отражает гликолитический поток.

Было обнаружено, что периодическое добавление ФБФ эффективно синхронизирует (навязывает) осцилляции Notch-сигнала. Это позволило локализовать метаболический сигнал в определенной части гликолиза, на уровне ФБФ. Для подтверждения использовался неметаболизируемый аналог ФБФ, 2,5-ангидроманнитол (2,5-AM), который также смог навязать осцилляции, что согласуется с выводом о сигнальной роли самого ФБФ. При этом пируват, влиявший на клеточный редокс-статус, не смог вызвать синхронизации.

Анализ динамики затягивания показал, что периодические импульсы ФБФ сначала синхронизировали Wnt-сигнал, и только после этого с задержкой следовало навязывание ритмов Notch-сигнала. Этот результат убедительно демонстрирует наличие оси «гликолиз-ФБФ-Wnt».

Авторы также показали, что гликолитический поток напрямую управляет периодом часов сегментации, то есть скоростью развития эмбриона. Для этого они использовали генетически модифицированные эмбрионы с усиленным гликолизом, у которых осцилляции часов значительно замедлялись (примерно на 20%). Такой же эффект вызывало добавление ключевого метаболита Фруктозо-1,6-бисфосфата (ФБФ). И, наоборот, при снижении гликолитического потока часы работали быстрее. Это установило четкую обратную корреляцию: чем сильнее гликолиз (и выше уровень ФБФ), тем медленнее ритм сегментации.

Чтобы окончательно доказать, что причиной замедления был именно Wnt-сигнал (а не просто нарушение метаболизма), исследователи провели опыт по генетическому восстановлению фенотипа. Поскольку усиленный гликолиз приводил к снижению активности Wnt-сигнала, ученые частично делетировали ген Dkk1 — известный ингибитор Wnt-сигнала. Это восстановило и Wnt-сигналинг, и нормальный темп часов сегментации. Решающим доказательством стало то, что это произошло без снижения исходно повышенного гликолитического потока. Таким образом, гликолиз действует как неканонический сигнал, опосредованный осью ФБФ-Wnt, контролируя время развития.

Анализ геномной сети показал, что гены, регулируемые гликолитическим потоком, в основном принадлежат к регулону, который контролируется Tcf7l2 — регулятором Wnt-сигналинга. Предположительно, повышенный гликолитический поток, например, уровень ФБФ, активирует Tcf7l2, который, в свою очередь, репрессирует свой регулон.

Это исследование впервые показывает, что гликолиз может не только обеспечивать клетку энергией, но и участвовать в передаче сигналов. Теперь ясно, что организм использует эту связь, чтобы адаптировать внутренние процессы к внешним условиям, например, к доступности питательных веществ. Это помогает оптимизировать развитие и жизненные циклы. Кроме того, метаболизм сам по себе может задавать ритмы работы клеток, действуя как внутренний «хронометр» для других биологических процессов.

Открытие также важно для понимания механизмов метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа, поскольку ФБФ и белок Tcf7l2 играют ключевую роль в регуляции обмена веществ. В дальнейшем ученые планируют установить, как именно ФБФ взаимодействует с белками, такими как Tcf7l2, чтобы регулировать работу сигнального пути Wnt.

Источник

Hidenobu Miyazawa et al., A noncanonical role of glycolytic metabolites controlling the timing of mouse embryo segmentation. // Sci. Adv.11,eadz9606(2025).DOI: 10.1126/sciadv.adz9606