Нефтехимия и металлургия — одни из самых наукоемких и технологически сложных отраслей российской промышленности. Несмотря на разную специфику, их объединяет общий вызов: необходимость постоянного научного обновления. В нефтехимии, например, продолжается поиск новых методов синтеза соединений и анализа состава нефтепродуктов. В металлургии основным направлением становится разработка новых материалов с заданными свойствами. Современная техника — будь то скоростные поезда или другие высоконагруженные конструкции — требует материалов с особыми характеристиками. Чтобы обеспечить их прочность, надежность и долговечность, ученые работают с микроструктурой металлов уже на стадии деформации. Об отечественных решениях для нефтехимии и металлургии, поддержанных региональными грантами РНФ, рассказывают ученые Адис Тухбатуллин, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Александр Песин , доктор технических наук, профессор, заместитель заведующего лабораторией «Механика градиентных наноматериалов имени А. П. Жиляева» Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова. Мнение грантополучателей опубликовано в одноименной рубрике юбилейного выпуска корпоративного журнала «Открывай с РНФ» (№30).

Поделиться

Источник: Пресс-служба РНФ

// Адис Тухбатуллин: «Исследования фундаментальных механизмов преобразования механической энергии в свет имеют прикладное значение для нефтехимии и переработки»

.jpg)

В настоящее время технологии, основанные на ультразвуковых методах исследований, прочно укрепились в современном мире. Практически каждый из нас сталкивался с ультразвуковым методом медицинской диагностики, например, УЗИ внутренних органов, мягких тканей и другими.

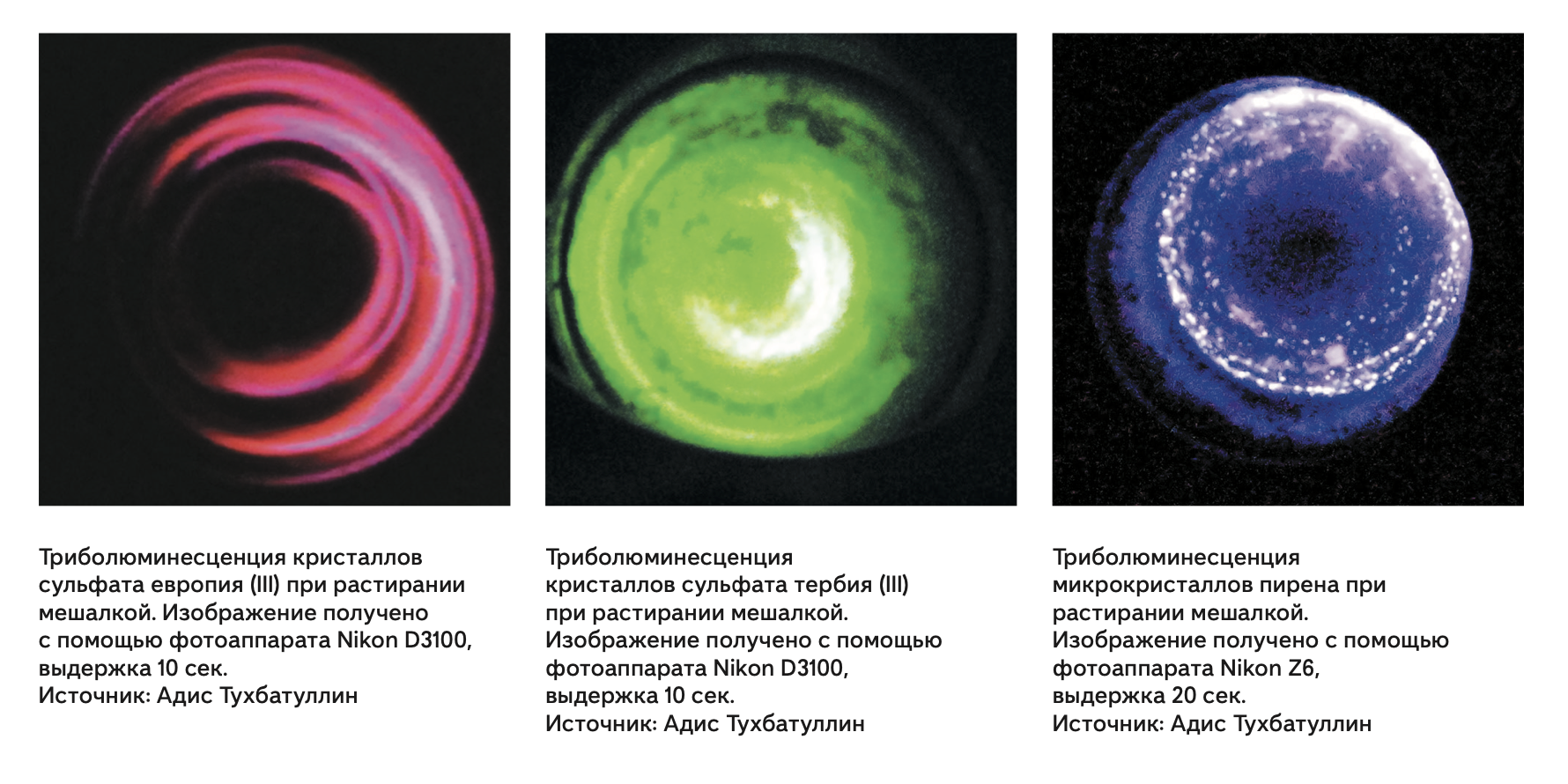

В промышленности и нефтехимии ультразвуковые технологии используют для ускорения химических процессов. Например, во время ультразвукового воздействия на жидкие системы часто возникает кавитация — процесс образования парогазовых пузырьков в акустическом поле. Во время схлопывания этих пузырьков возникает локальный нагрев и гидродинамические возмущения в виде ударных волн, микроструек и микропотоков жидкости, что приводит к ускорению химических реакций — сонохимии — с образованием новых продуктов, а также свечению, так называемой сонолюминесценции. В наших исследованиях мы, объединив сонолюминесценцию и триболюминесценцию — свечение твердых тел во время их разрушения, — при ультразвуковом воздействии на суспензии кристаллов в жидкостях обнаружили интенсивное свечение или сонотриболюминесценцию. Интенсивная сонотриболюминесценция и ее богатый спектральный состав наряду с высокой чувствительностью к некоторым углеводородам может позволить обнаружить незначительные концентрации продуктов механохимических реакций, что открывает широкие перспективы аналитического применения этой разновидности люминесценции.

.png)

Основные преимущества ультразвуковой интенсификации заключаются в высокой скорости процессов, энергоэффективности по сравнению с традиционными методами и экологичности — остается меньше отходов и используется меньше вредных растворителей. Если говорить о зеленой химии, то применение ультразвука может заменить вредные и токсичные растворители на воду или биосовместимые растворители для синтеза. В области катализа метод позволит ускорить реакции синтеза биодизеля, полимеров, фармпрепаратов и т. д. Одним словом, ультразвуковые методики интенсификации переживают бум благодаря развитию нанотехнологий, зеленой химии и переходу к устойчивым производствам.

Свою исследовательскую деятельность я начал в лаборатории «Химия высоких энергий и катализа» Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. Изучая триболюминесценцию и механизмы этого свечения, постепенно я перешел к ультразвуковому воздействию на суспензии — системы, содержащие и твердые, и жидкие компоненты. Оказалось, что свечение в этих системах при ультразвуковом воздействии значительно интенсивнее, чем при классической триболюминесценции кристаллов или сонолюминесценции жидкостей.

.png)

Ранее в мировой науке встречались лишь отдельные исследования в этой области. Мы увидели перспективу и начали активно развивать это направление. Сначала изучали индивидуальные углеводороды — алканы, алкены, продукты переработки нефти. Позже перешли к ароматическим углеводородам, и при сонотриболюминесценции суспензий в них впервые наблюдали интенсивное свечение молекул ароматических углеводородов, ранее не зафиксированное. Возникла идея применить нашу методику к нефтепродуктам, содержащим ароматические углеводороды: бензину, дизелю и пр.

Нас интересовали как люминесцентные процессы при ультразвуковом воздействии, так и новые продукты, образующиеся после обработки. Мы обнаружили, что комбинация ультразвуковой активации и люминесцентного контроля позволяет отслеживать образование новых продуктов и проводить тонкий синтез — получать уникальные соединения, которые недоступны при использовании обычных методов или катализаторов, например терфенил — вещество с высоким квантовым выходом люминесценции. Накопленный опыт лаборатории в области исследования разных видов люминесценции сыграл ключевую роль: примененные методики дали неожиданные, но воспроизводимые результаты и позволили развивать выбранное направление.

Сейчас мы стремимся осваивать новую методику анализа нефтепродуктов с использованием ультразвуковой люминесценции. В будущем это поможет определять состав соединений, выявлять загрязнения и отслеживать синтез новых веществ в режиме реального времени, что может быть полезно для промышленного контроля нефтепереработки и транспортировки сырья.

В направлении исследования триболюминесценции в России работают, например, на Дальнем Востоке, в Институте химии ДВО РАН. Там изучают органические соединения лантанидов, в отличие от нас, работающих с неорганическими солями лантанидов. Также исследования ведутся в Институте общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге, в Институте спектроскопии РАН в Троицке, в Национальном исследовательском университете «МЭИ», с которым у нас есть совместные проекты, в НИЯУ МИФИ, а также в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.

За рубежом наиболее активны китайские исследовательские группы. Многие из них развивают теоретические модели, в том числе на основе наших экспериментальных данных. В США значимыми были работы профессора Кеннета Саслика (Университет Иллинойса), особенно в области сонолюминесценции и ультразвукового свечения суспензии. Мы развивались параллельно с коллегами из его лаборатории — часто конкурировали и стимулировали развитие данного направления. Сейчас группа сместила акценты в сторону только сонохимии, а наша лаборатория по-прежнему сосредоточена в том числе на ультразвуковой люминесценции и сопутствующих процессах. Мы действительно находимся на переднем крае науки в этой области и, пожалуй, даже являемся пионерами, особенно в области сонотриболюминесценции.

Группа исследователей, в центре - старший научный сотрудник Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Адис Тухбатуллин. Источник: Кристина Василек

Развитие данного направления стало возможным благодаря техническому оснащению института. За последние годы в лаборатории появились современные, автоматизированные спектрометры, которые позволили выйти на новый уровень и получать качественные высокоразрешенные спектры и точные данные.

Полученные комплексные результаты позволяют говорить о формировании нового направления в области физической химии — динамике механоактивируемых электроновозбужденных состояний в гетерогенных системах «твердое тело — жидкость — газ». Мы исследуем фундаментальные механизмы преобразования механической энергии в свет, что имеет прикладное значение в том числе для нефтехимии и переработки.

.png)

В ближайшие 5–10 лет мы рассчитываем, что наши наработки станут основой для создания нового спектроскопического метода анализа. Идея состоит в том, чтобы разработать оптические сенсоры, которые смогут выполнять анализ быстро, эффективно и без применения предварительной пробоподготовки. Мы надеемся, что эти приборы найдут свое применение в промышленности.

Когда мы подавали заявку на региональный конкурс, выбор направления оказался очевидным: наш регион — нефтехимический, и запрос на прикладные разработки в этой сфере высок. После первых успешных экспериментов сомнений в актуальности темы не осталось, и проект был подан. Полученные результаты были опубликованы в высокорейтинговых зарубежных и отечественных журналах. Хотелось бы получить поддержку для продолжения работы — мы готовы к созданию лабораторного прототипа и совместно с инженерами готовы довести проект до прикладного уровня.

Сейчас исследования носят фундаментальный характер, научный интерес к данному направлению остается стабильно высоким. Однако пока ультразвук воспринимается промышленностью как энергетически затратная технология, не вполне оправданная для массовых процессов. Мы считаем, что ситуация изменится, когда возрастет запрос на получение уникальных веществ и методики анализа, невозможных при традиционном синтезе. Тогда ультразвуковая интенсификация станет востребованной, и мы будем готовы предложить свои решения.

Уверены, что в условиях растущего интереса к импортозамещению, спрос на подобные разработки появится, и мы сможем реализовать их в партнерстве с промышленными предприятиями.

// Александр Песин: В области металлургии мы получаем такие результаты, которые не получает никто в мире

.jpg)

Металлургия традиционно считается одной из самых консервативных отраслей. Однако последние годы наглядно показывают: сфера стремительно меняется. На предприятиях вводятся в эксплуатацию новые мощные станы, цифровые технологии упрощают ключевые производственные процессы, а углубленные знания о структуре материалов позволяют разрабатывать сплавы, ориентированные на задачи завтрашнего дня. Более того, отрасль постепенно движется к новой эпохе — безуглеродной металлургии, и эта трансформация уже началась. Наша команда стремится идти в ногу с глобальными изменениями.

Тематика наших исследований особенно востребована в регионе, где металлургия всегда играла ключевую роль. Магнитогорск — исторически центр черной металлургии. Магнитогорский металлургический комбинат, или «Магнитка», стал символом индустриализации и внес огромный вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны.

.png)

Во всем мире при горячей прокатке низкоуглеродистых сталей металл обычно имеет размер зерна от 8 до 15 микрон. Такая структура соответствует 8-му баллу* по шкале оценки зернистости — это примерно две тысячи зерен на квадратный миллиметр поперечного сечения. Даже на передовых промышленных станах, таких как японский Nakayama Steel Works hot strip mill — широкополосный стан, производящий около 800 тысяч тонн стали в год, удается достичь 4–7 микрон.

Коллектив нашей лаборатории стабильно достигает структуры 17-го балла для низкоуглеродистых сталей — это свыше одного миллиона зерен на 1 мм². Такой уровень дисперсности свидетельствует о высоком качестве металла, позволяющем использовать его в наиболее требовательных сферах — от транспорта до энергетики.

Лабораторию механики градиентных наноматериалов ежегодно посещает множество гостей: студентов, молодых ученых, научных сотрудников из других организаций, а также представителей индустрии. Источник: фотолаборатория МГТУ им. Г.И. Носова

Современная техника, например скоростные поезда вроде «Ласточки», требует от материалов совершенно иных характеристик. Чтобы обеспечить безопасность, надежность и долговечность при высоких скоростях и нагрузках, необходимо улучшать структуру металла на микроскопическом уровне, начиная с этапа деформации.

Таких показателей удалось достичь благодаря работе на прокатном стане 400 — уникальной лабораторно-промышленной установке, не имеющей аналогов в мире по такому важному параметру, как коэффициент асимметрии от 1 до 10. Этот стан позволяет прокатывать образцы с начальной толщиной до 100 миллиметров, что обеспечивает приближение лабораторных условий к реальному производству и промышленным масштабам.

В настоящий момент наша лаборатория ведет работу по двум грантам Российского научного фонда: для лабораторий мирового уровня и для региональных проектов. В рамках регионального проекта мы занимаемся переносом полученных ранее уникальных результатов для листовой продукции на сортовую продукцию, которая значительно сложнее по форме и условиям обработки. Например, катанка — металлопрокат в виде круглого прутка, предназначенный для последующего волочения — в обычных условиях формируется с размером зерна до 30 микрон. В нашей лаборатории мы стабильно получаем структуру с размером зерна 1–3 микрона.

.png)

Что это дает промышленности? Возможность использовать металл одного и того же химического состава, но с существенно более высокой прочностью — на 2–3 класса выше, без дорогостоящих примесей и с экстремально высокой ударной вязкостью. Подобные результаты вызывают серьезный интерес со стороны промышленных предприятий — не только благодаря улучшенным характеристикам, но и из-за снижения себестоимости производства.

Наши исследования позволяют повышать механические свойства металлов и готовой продукции, сокращать объемы легирующих добавок и упрощать производственный цикл.

В традиционной технологии прокатного производства холоднокатанных листов и полос из высокоуглеродистых и нержавеющих сталей часто используют несколько циклов (прокатка-термообработка). Метод асимметричной прокатки, применяемый в нашей лаборатории, позволяет сократить этот объем работ вдвое, снизив как трудоемкость, так и финансовую нагрузку на предприятие. Такой подход в перспективе может способствовать снижению объемов импорта нержавеющей стали, поскольку отечественным предприятиям становится экономически выгодно производить ее самостоятельно, с улучшенными свойствами и при меньших затратах.

Мы продолжаем активное сотрудничество с рядом промышленных партнеров, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат, Выксунский металлургический завод, корпорация ВСМПО-АВИСМА, Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ), Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и другие предприятия отрасли.

Коллектив лаборатории. Источник: авторы исследования

Основа прикладных разработок — это глубокие фундаментальные исследования, которые проводит коллектив нашей лаборатории. Сегодня в команде работает более 30 специалистов, включая как опытных ученых, так и молодых исследователей. Мы активно взаимодействуем с ведущими научными центрами в Липецке, Челябинске, Москве и других городах, развивая совместные направления и добиваясь научно- и технологически значимых результатов.

Таким образом, мы стремимся объединить усилия тех, кто занимается передовыми разработками в области обработки металлов давлением, чтобы отвечать вызовам времени и удовлетворять реальные потребности промышленности. Наша цель — не копировать зарубежные технологии, а создавать собственные решения. И уже сегодня мы получаем результаты, которые не имеют аналогов — ни в нашей стране, ни в мире.

***

Интервью вошли в специальную рубрику «Мнение» корпоративного журнала «Открывай с РНФ» (№ 30).

В юбилейном выпуске грантополучатели РНФ представили ход и результаты проектов региональных конкурсов, участниками которых стали сотни научных организаций из 63 субъектов России.