Современные школьники, посещая краеведческий музей, слушая экскурсии по военной истории Отечества, редко отвечают на вопрос, кто такие партизаны. Даже взрослые путают партизан с диверсантами.

Диверсанты – это конкретная военная специализация. А у каждого партизана есть определенный круг занятий: командиры и политработники, врачи и медсестры, разведчики, есть и диверсанты – специалисты по взрывам, подрывам, поджогам. Партизанское движение – это вооружённая борьба добровольцев в составе организованных вооружённых формирований на территории, оккупированной или контролируемой противником. Партизанские действия известны с глубокой древности. Особую значимость они обрели во время войны с Наполеоном, в Отечественной войне 1812 года. Самым известным партизанским командиром в русской армии был Денис Давыдов, поэт и автор «Военных записок». Наибольшего размаха партизанское движение достигло в годы Великой Отечественной войны на временно оккупированной территории СССР.

Советские партизаны во время Великой Отечественной были управляемы органами власти и выполняли схожие с армией задачи. Но если армия воевала на фронте, то партизаны действовали в тылу противника, подчиняясь при этом Центральному штабу партизанского движения. Руководство партизанским движением осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования. На должность главнокомандующего партизанским движением в 1942 году был назначен маршал СССР Климент Ворошилов.

За годы войны в тылу врага действовали свыше шести тысяч партизанских отрядов и 300 соединений, в которых сражались свыше 1,1 млн партизан, вели борьбу свыше 220 тысяч подпольщиков. Ими выведено из строя около 1 млн человек, свыше 4 тысяч танков и бронемашин и 58 бронепоездов противника, подорвано около 12 тысяч мостов, осуществлено 20 тысяч крушений вражеских эшелонов, уничтожено около 65 тысяч автомашин, а также отвлечено на себя свыше 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте. Партизаны уничтожали железные дороги, по которым немцы доставляли эшелоны с вооружением и продуктами, ломали высоковольтные линии, отравляли в тылу врага водопроводы или колодцы.

Благодаря этим действиям удавалось дезорганизовать тыл противника и деморализовать его.

Когда Красная армия наступала, партизаны ударяли с тыла, прорывая оборону, неожиданно срывали вражескую перегруппировку или отступление. Партизанские отряды скрывались в лесах, горах и на болотах (в степных районах деятельность партизан была малоэффективной). Особенно успешной партизанская война была в Белоруссии – леса и болота скрывали «второй фронт» и способствовали успехам. Большую помощь партизаны оказывали советской разведке, передавая ей данные о местах концентрации сил противника.

Среди партизан звания Героя Советского Союза одним из первых был удостоен Тихон Пименович Бумажков. Именно он создал первый партизанский отряд на территории Белоруссии. Дважды удостоен звания Героя Алексей Фёдорович Фёдоров. Под его руководством отряды партизан превратились в соединение, осуществлявшее важные боевые операции по уничтожению живой силы и техники врага.

Одним из партизанских отрядов им. Чапаева в Белоруссии руководил молодой лейтенант Макей Севастьянович Михолап. В этом отряде сражался наш земляк, в будущем – известный писатель Александр Родионович Кузнецов. Воспоминания о том, как Александр Родионович попал в отряд, вырвавшись из Могилёвского концлагеря, оставила его дочь Светлана.

В партизаны Кузнецов шёл не один. Дорогу в лес ему показали 17-летние хлопцы, которые в пути прониклись к истощённому раненому красноармейцу состраданием и уважением. В самой глухой лесной чащобе нарвались они на полицаев, шнырявших в лесу. «Куда путь держите?» – спросили Александра, воткнув дуло автомата в его живот. Александр содрогнулся, но, не отводя глаз, ответил: «Идём в партизаны». Полицаи как-то дружелюбно ответили: «Герой! И хлопцы твои держались молодцом. Покажем вам дорогу к Макею». Так Кузнецов прошёл суровую проверку. «Полицаи» оказались переодетыми партизанами, шли по заданию командира отряда для установления связи со старостой села.

Ещё до войны, в 1940 году, Александр Кузнецов окончил Московский индустриально-педагогический институт имени К. Либкнехта и вместе с семьёй выехал на работу в Западную Белоруссию, которая до 1939 года была территорией Польши. В городе Бельске он был назначен директором польской школы. Через несколько месяцев пришла повестка из военкомата: призвали на краткосрочные военные учения. Война застала Александра Родионовича под Брестом в должности командира роты. Так и не попрощавшись с женой и дочкой, Кузнецов попал на фронт. В первом же бою за Могилёв на реке Сожь он был ранен. Истекающего кровью бойца доставили в медсанбат. Рана оказалась тяжёлой. В те трагические дни Александр попал в военный госпиталь, который вскоре захватили немцы. Фашисты расстреляли врачей и тяжелораненых, при госпитале оставили двух санитарок-белорусок. Одна из них предложила Кузнецову помыть грязные бинты. Принесла чистые бинты и листья подорожника, после перевязки прошептала: «Сынок, похож ты на мово старшого хлопца. Я тебя за него выдам». Спасительница проживала с мужем и 17-летним сыном. Кузнецов быстро нашёл общий язык с сыном хозяйки. Она радовалась: добрый брат сыну и помощник в хозяйстве. А раненый, несмотря на сильную боль в ноге, замышлял побег. Уговорил хлопца идти в партизаны, и тот согласился, но при условии, что в помощь возьмёт друга. Тот оказался смышлёным хлопцем. «Я, дядько, сухарей наберу. Дорогу сыщем», – пообещал с явным воодушевлением. Заговорщики условились встретиться ранним утром следующего дня.

Партизанский отряд Макея Михолапа к 1942 году разросся и, обретя статус бригады, держал круговую оборону на Могилёвщине. Боевые действия согласовывались с Кличевским райкомом партии. Фашисты так возненавидели партизан, что не брали в плен – убивали на месте. Более трёх лет Александр Родионович делил с партизанами все тяготы лесной жизни, пережил холод январских землянок, километры партизанских дорог, свирепую боль гнойной раны, голод и печаль при потери боевых товарищей. Более трёх лет он не расставался с записными книжками. Его карандашные строчки запечатлели сотню имён, дат, событий – всю партизанскую жизнь с разнообразием характеров людей, трагичностью событий войны. Материал, накопленный в лесах Белоруссии, содержал бесценные свидетельства патриотизма людей всех национальностей, их волю к победе над вражьей силой, неистребимую жизнестойкость в тяжелейших условиях, чистоту помыслов и высоту любви к родной земле. Позднее, став писателем, Александр Родионович вспоминал:

«Работа над книгой «Макей и его хлопцы» была начата мною ещё в партизанском отряде. Я не расставался с записной книжкой... Записывал факты злодеяний фашистов, совершаемых ими на нашей территории, героическую борьбу советского народа против иноземных захватчиков, личные судьбы партизан и партизанок. Всё это так или иначе нашло отражение в моих книгах, в основе которых положены истинные факты».

После войны Александр Кузнецов проживал с семьёй в Ульяновске. Очевидец и участник многих жестоких боёв, он стал автором известных книг о войне: «Макей и его хлопцы», «Партизанские ночи», «Тереспольские ворота». Начинающие литераторы тянулись к чуткому, опытному собрату по перу. Среди них – талантливый поэт Николай Благов. В 1955 году вышел первый сборник его стихов «Ветер встречный», в 1957 году – второй, включивший в себя стихи и поэму «Волга». Кузнецов был их первым редактором. За эту поэму Благов удостоился звания лауреата Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.

«Первому и самому мудрому редактору моему, герою-партизану, бойцу сабельной чистоты, душевнейшему, благороднейшему человеку», – с такими словами Николай Благов подарил свои сборники стихов писателю Александру Родионовичу Кузнецову.

Ни минуты покоя, ни минуты напрасно прожитого дня. Писатель был на редкость активным, деятельным. Но болели старые раны, и 17 мая 1988 года Александра Родионовича Кузнецова не стало.

В нашем городе жителям Верхней Террасы хорошо известна улица Врача Михайлова. Но далеко не каждый житель Ульяновска знает о человеке, в память о котором названа эта улица.

Федор Михайлович Михайлов родился в 1898 году в крестьянской семье, в деревне Перелуч (ныне Новгородская область). Окончил школу юнг, а в начале 1918 года его приняли курсантом в училище командирского состава Балтфлота. В 1919 году Фёдор стал разведчиком отдельного морского отряда, состоял в Кронштадтском комитете матросских и солдатских депутатов, сражался с белогвардейцами, после ранения в колено демобилизовался. В 1920 году Михайлов стал студентом Первого медицинского института.

Доктор Михайлов имел множество специализаций: хирург, инфекционист, гинеколог, терапевт, кожник-венеролог. Работал в Смоленской, Куйбышевской, Владимирской областях, а в 1935 году стал главврачом больницы рабочего посёлка Языково Ульяновской области. Сюда он приехал с двумя дочками-подростками, Инной и Тамарой. Так случилось, что первая жена Фёдора Михайловича умерла. На нашей Ульяновской земле он повстречал молоденькую медсестру Марию, на которой вскоре женился. В 1939 году в семье Михайловых родился сын Миша. Осенью 1940 года доктор с семейством перебрался в городок Славута Западной Украины. Языковцам он объяснил: «Мягче климат, благотворный для подорванного здоровья». Его мучили старые раны, полученные на фронтах Гражданской войны.

В Славуте в начале 1941-го доктора призвали на переподготовку в РККА, на курсы военврачей. Там и застала его война. Часть, где служил Михайлов, попала в «котёл» на киевском направлении. Он сумел вырваться, раздобыл гражданскую одежду и к октябрю вернулся в уже оккупированную фашистами Славуту.

Просто сидеть и ждать – не в характере доктора. Он привык спасать людей и решил действовать.

Фёдору Михайловичу удалось свести дружбу с представителями оккупационных властей и получить пост главврача районной больницы. Он отменно играл в вист, проявлял себя как хлебосол и любитель вечеринок. При этом Михайлов присматривался к людям и начал создавать подпольную антифашистскую организацию из жителей Славуты и окрестных сёл. Вскоре он убедил нацистов отпускать из расположенного неподалеку Гросслазарета № 301 – лагеря для советских военнопленных – лояльных к новому режиму коллег-медиков, чтобы помогали лечить гражданское население Славуты. К тому же в лагере среди пленных нарастала смертность из-за эпидемий. На ключевые посты в больнице Фёдор Михайлович сумел расставить доверенных лиц, врачей. Военно-медицинское подполье разрасталось, охватывая соседние Шепетовку, Изяслав, Острог.

Записная книжка А. Р. Кузнецова

Уже в декабре 1941 года доктор руководил межрайонным подпольным комитетом, наладил связь с партизанским отрядом, во главе которого стоял директор сельской школы Антон Одуха.

Фантастическая по дерзости затея – пополнять численность партизан «жертвами эпидемий» – тоже принадлежала Михайлову. Начальство Гросслазарета дало добро на перевод в городское инфекционное отделение больных, способных заразить сотни себе подобных, а также фельдшеров-санитаров из числа пленных, готовых ухаживать за умирающими. Главврача как добровольного помощника немецкой медицины регулярно снабжали лекарствами, продуктами, средствами дезинфекции.

В списки на перемещение попадали заранее отобранные патриоты, командиры, политработники. Часть из них спасти, согласно рапортам, не удавалось, о чём докладывали по инстанциям. «Умерших» тайно снабжали документами и переправляли в лес. По разным источникам советского периода, партизанский отряд Антона Одухи таким образом получил от Михайлова свыше тысячи бойцов.

Партизаны Антона Одухи провели 948 боевых операций и диверсий, пустили под откос 300 вражеских эшелонов, уничтожили около 12 тысяч фашистов. Уверенный в скором приходе Красной армии, Фёдор Михайлов стал готовить в городе восстание, собирал оружие и боеприпасы.

Фашисты рыли землю в поисках подпольщиков. Им удалось заслать в подпольную организацию предателя, который и сдал гестаповцам руководителя подполья Михайлова и его соратников. 22 июля 1942 года врач был брошен в гестаповские застенки в Шепетовке, где начальник гестапо предложил ему рассказать о всех связях, явках и готовящихся операциях, пообещав за это Михайлову не только свободу, но и частную клинику во Львове. Но бесполезно: доктор молчал.

Партизаны пытались отбить Михайлова у гестаповцев и передали ему записку, в которой сообщали: «В час ночи будь готов. Выручим». Но, расспросив доставившего записку полицая, врач понял, что немцы усилили гарнизон и готовят ловушку, после чего ответил: «Ничего не предпринимать. Погубите себя и людей. Прощайте, братья».

Не добившись на допросах никаких сведений, 5 августа 1942 года фашисты устроили показательную казнь Фёдора Михайлова во дворе больницы.

После гибели Михайлова сопротивление гитлеровцам не прекратилось. Партизанский отряд назвали его именем. Из Гросслазарета бежали несколько десятков военнопленных и присоединились к партизанам.

18 января 1944 года в Славуту ворвались партизаны, а через два дня в город вошли части Красной армии.

8 мая 1965 года за особые заслуги, мужество и героизм в борьбе с фашистами Михайлову Фёдору Михайловичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны много лет проживал в нашем городе, занимал ответственные посты Герой Советского Союза Иван Алексеевич Музалёв. Он сражался в партизанском отряде имени Михайлова. А до этого – в отряде уже знакомого нам командира Антона Одухи.

Родился Иван Алексеевич на Орловщине в декабре 1920 года. Получив среднее образование, Иван поступил в сельскохозяйственную школу. 10 октября 1939 года Новосильский райвоенкомат призвал Музалёва в Красную армию. Иван окончил командирские курсы и, получив офицерское звание, служил в отдельной миномётной батарее 99 стрелковой дивизии. Войну Иван встретил и вступил в схватку с врагом буквально с первого её часа. Вечером 22 июня 1941 года дивизия, в составе которой служил Музалев, выдвинулась к советско-германской границе. 22 июля 1941 года за первые успешные бои на границе под городом Перемышлем 99-я стрелковая дивизия, в которой сражался Музалёв, была награждена орденом Красного Знамени, став первым советским воинским соединением, удостоенным ордена в годы Великой Отечественной войны.

.jpg)

В августе 1941 года дивизия попала в окружение под Уманью, где большая часть личного состава дивизии погибла или попала в плен. Оказался в плену получивший ранение лейтенант Иван Музалёв. Немцы направили его в лагерь для военнопленных в Шепетовку – город в Хмельницкой области Украины. Совсем рядом находился г. Славута, где руководил подпольем Ф. М. Михайлов, откуда через некоторое время Ивану Музалёву удалось бежать. Так он оказался в Шепетовке.

Под именем Степана Осиповича Диденко Музалёв остался в Шепетовке. Он установил связь с подпольной организацией, которой руководил Остап Андреевич Горбатюк. Организация проводила большую политическую работу среди населения на временно оккупированной территории, готовила резервы партизан, вербовала людей в отряды, вела разведку и осуществляла диверсии на военных объектах противника. Гитлеровцы стремились любым путём пресечь активную деятельность подпольщиков. Многие члены организации были арестованы, расстреляны, но Музалёву удавалось уходить от палачей. С июля 1942 года по сентябрь 1943 года Музалёв направил в партизанские отряды свыше 200 советских людей, причём полностью вооружил их за счёт противника. Кроме того, он организовал в Шепетовке крупные диверсии. Сжёг дивизионный продовольственный склад с 6000 тонн продовольствия. Взорвал нефтебазу и депо с 300 тоннами горючего. Взорвал литейный завод. С помощью английских магнитных мин взорвал два эшелона с горючим, уничтожил 4 паровоза и 13 автомашин противника.

Среди партизан Иван Алексеевич Музалёв слыл мастером дерзких операций. Однажды он привёл в отряд в полном составе школу казачьих юнкеров, а это 100 человек с полным вооружением. Для выполнения операции Музалёв в форме казачьего офицера пробрался в казарму юнкеров и объявил тревогу. Юнкера выстроились и выбежали по приказу в указанное место, чтобы занять оборону. Тут же они были окружены партизанами. После разъяснительной беседы юнкера влились в отряд и громили гитлеровцев их же оружием.

Музалёв показал себя волевым, способным и храбрым партизанским командиром. Особо отличились его партизаны в боях за освобождение города Изяслав в феврале – марте 1944 года. Во время одного из боёв Музалёв попал в окружение, получил ранение и во второй раз оказался в плену. Это произошло 24 апреля 1944 года под Ковелем. Но, как и в первый раз, партизан-командир сумел бежать. Спецпроверку прошёл успешно и после выздоровления был направлен для прохождения службы в 146-й армейский запасный стрелковый полк.

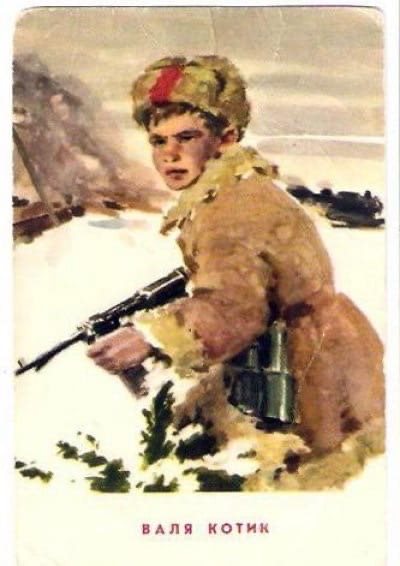

17 февраля 1944 года при взятии Изяслава погиб Валентин Котик, канонический герой, в честь которого были названы тысячи пионерских дружин. Наверное, из всех пионеров-героев он был самым известным.

После побега из Славутского Гросслазарета № 301, организованного подпольщиком Федором Михайловым, Музалёв с осени 1941 года участвовал в подпольном движении Шепетовки. Под именем Степана Диденко он поселился в доме Котиков. Валик ненавидел его. Думал, на немцев работает. Да не знал он того, что Диденко вовсе не Диденко, а Иван Алексеевич Музалёв, бывший военнопленный. Директор лесозавода Остап Андреевич Горбатюк помог ему бежать, достал фальшивый паспорт и устроил на работу. Горбатюк и Диденко-Музалёв создали в Шепетовке подпольную организацию.

Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся. Во-первых, Валику только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой – не умеет скрывать своей ненависти к фашистам...

Вскоре Валик начал выполнять поручения подпольной организации. Вместе с другими ребятами собирал на месте недавних боёв патроны и оружие, узнавал расположение немецких войск, складов оружия и продовольствия, подсчитывал, сколько у них танков и пушек. Когда пришло время, добрый, внимательный, заботливый Валик стал жёстоким, безжалостным мстителем. Он брал в плен «языков», минировал железные дороги, взрывал мосты.

Однажды партизаны наткнулись на отряд карателей. Валик залёг рядом с Музалёвым и строчил из автомата. Вдруг он заметил солдата, который крался из-за деревьев. «Дядя Ваня! Сзади!» – крикнул Валя и заслонил собой Музалёва. Тогда Валентин выжил. А вот в боях за Изяславль боевой командир Музалёв не смог сберечь юного пионера. Не хотел он брать Валика в то сражение, будто предчувствовал, что оно станет для мальчишки последним. Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился. Он посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, и ему присвоено звание Героя Советского Союза.

А Гросслазарет № 301, в котором «побывал» отважный партизан 15 января 1944 года, был освобождён советским партизанским отрядом И. А. Музалёва.

За большие партизанские успехи, умелое командование отрядом Иван Алексеевич Музалёв был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени. 2 мая 1945 года был подписан указ о присвоении Ивану Алексеевичу Музалёву звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Иван Алексеевич Музалёв продолжил службу в Советской армии. В 1950 году в звании лейтенанта он был уволен в запас. В 1959 году окончил Львовский политехнический институт, стал инженером. Молодого специалиста направили на работу в Ульяновск, где он добросовестно трудился на разных должностях, в том числе – начальником областного управления пищевой промышленности. За свои трудовые успехи Иван Алексеевич был удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», нескольких медалей. Жители Шепетовки избрали его почётным гражданином города.

Умер Иван Алексеевич Музалёв 7 марта 1984 года. Похоронили его на Аллее почёта гражданских лиц Северного кладбища в Ульяновске.

В большинстве случаев партизанская борьба включает в себя боевую, разведывательную, диверсионную и пропагандистскую деятельность. Наша землячка Елизавета Яковлевна Вологодская была разведчицей и проводила именно диверсионную деятельность. Она находилась в тесном взаимодействии с партизанами.

Лиза родилась 7 ноября1922 года в г. Каракол (Киргизия) в семье кочегара паровоза. В 1932 году семья переехала в Поволжье, в Инзу. Родители работали на древзаводе, Лиза окончила Инзенскую среднюю школу № 1. Началом её военной биографии можно считать 1942 год: Лиза решила стать добровольцем. Военкомат города Инза направил её в Рязанское пехотное училище. В училище девочку не приняли из-за низкого роста (150 сантиметров). Специальное образование она получила в разведшколе Генерального штаба.

Елизавета Вологодская отличалась от многих девушек-радисток, с которыми обучалась. Она без особого труда осваивала программы подготовки. Радиодело давалось ей легко. Лиза обладала хорошо развитым музыкальным слухом, свободно чувствовала себя в любой компании, быстро устанавливала контакты с незнакомыми ей людьми. Эти качества были замечены преподавателями в школе радиотелеграфистов и отмечены в её выпускной аттестации. После завершения учебы Елизавета была направлена в распоряжение штаба Первого Украинского фронта, и там попала в группу «Львов», которую готовили для заброски в глубокий тыл противника. Перед стартом всем вручили паспорта. Каждому члену группы присвоили псевдоним. Для Лизы придумали кличку Комар. 25 апреля группа разведчиков вылетела в тыл врага. Но вскоре группа распалась, Лизе удалось скрыться. Она начала вести разведку самостоятельно. Добытый ею материал о передвижении немцев, о событиях в городе и оборонительных сооружениях Вологодская шифровала и отправляла в Центр, подписываясь «Комар». 25 августа ей на помощь была выброшена группа разведчиков, руководителем которой был Евгений Березняк (оперативный псевдоним Голос). Группа «Голос» должна была разведать краковский гарнизон противника, выявить точное расположение штабов, узлов связи, аэродромов и складов гитлеровцев.

Выполняя задание Центра, Березняк с помощью Вологодской добывал сведения о немецких частях, дислоцированных в Кракове. Лиза проводила регулярные сеансы радиосвязи с Центром. В один из таких сеансов в дом, где находились члены организации, ворвались гестаповцы. Разведчики не заметили радиопеленгатора, давно уже сновавшего по окрестностям. Лиза Вологодская и хозяин квартиры были арестованы. Когда немцы заставили Вологодскую связаться с Центром и передавать дезинформацию, она первую же свою радиограмму подписала псевдонимом «Омар», а не «Комар». Это означало, что радист попал в руки противника и работает под его контролем.

Вскоре арестованная Вологодская появилась в партизанском отряде. Это удивило всех. Что же произошло с советской разведчицей?

В гестапо, куда бросили Лизу, допрос вёл немец, старший лейтенант Курт Гартман. Его родители в 1917 году эмигрировали из Петрограда и вывезли его мальчиком. В 1944 году он уже понимал: если победят русские, его ждёт смерть. Понимал, что война Гитлером проиграна. Допросы, на удивление Лизы, проходили не совсем формально. Офицер Курт Гартман не просто допрашивал, а подолгу общался с советской разведчицей. Через пару дней такого общения Лиза поняла, что этот человек понимает неизбежность поражения Германии и боится за свое будущее. И она приняла дерзкое решение – завербовать его. И это ей удалось! Гартман согласился сотрудничать. Он дал партизанам письменную информацию о работе контрразведки, о пойманных советских разведчиках и местах их содержания. Лиза готовилась к побегу, и Гартман фактически содействовал этому. Когда он и его начальник отправились куда-то в гости, Лиза, обманув сторожа, сбежала. Поляки помогли ей добраться до партизан, и она продолжала выполнять задания Центра из партизанского лагеря. Когда Лиза появилась в лагере партизан, Березняк внимательно выслушал отчёт радистки о пребывании у немцев и вначале не поверил ей. И всё-таки Березняк решил рискнуть. На первую встречу партизан с фельдфебелем был отправлен разведчик Алексей Шаповалов, на всякий случай под прикрытием четырёх польских партизан. Встреча произошла на берегу Вислы, в лесном массиве. Данные Вологодской подтвердились. Гартман, выходец из Прибалтики, отлично владевший русским языком, сообщил, что сбором сведений будет заниматься не только он один, но и его помощник, бывший русский военнослужащий Романов.

Вербовка, казавшаяся невозможной, состоялась. Она открыла новые перспективы для добывания разведывательных сведений. Первые данные, полученные от Гартмана и Романова и направленные «Голосом» в Центр, вызвали за линией фронта особый интерес. Поток самой различной информации возрастал. В частности, разведчики получили информацию о секретном приказе Гитлера заминировать Краков, уничтожить его. В партизанской землянке разведчиков Гартман в течение двух недель чертил схемы минирования, нарисовал подробную карту обороны Кракова. Эту информацию Лиза немедленно передала в штаб фронта. Во многом благодаря им немцы не успели взорвать Краков. Добытые данные позволили советским разведчикам и польским партизанам спасти древнюю столицу Польши от уничтожения. В боевых операциях группой «Голос» совместно с партизанами были уничтожены свыше 100 и взяты в плен 17 гитлеровских солдат и офицеров, пущено под откос несколько воинских эшелонов, подорвано четыре моста.

Клин Шавгулидзе

Радистка группы Елизавета Вологодская совершила подвиг, который поистине уникален: сумела завербовать и склонить к сотрудничеству офицера гестапо. В своих воспоминаниях мэтр нашей разведывательно-диверсионной службы генерал Павел Судоплатов утверждает, что в предвоенный период удалось завербовать всего одного агента из службы гестапо. Им был известный ныне Вилли Леман, которого нередко сравнивают с киношным любимцем – Штирлицем. Но Лемана вербовали опытнейшие советские разведчики, а тут – юная, маленькая хрупкая девчонка Лиза Вологодская, сама оказавшаяся в лапах гестаповцев.

После Победы Лиза Вологодская и руководитель группы «Голос» Евгений Березняк оказались под пристальным наблюдением сотрудников Смерша. Расследование дела Березняка и Вологодской вскоре было завершено. Доказательств их предательства или какой-либо другой вины найдено не было.

Курт Гартман, заброшенный в тыл Красной армии и добровольно сдавшийся в плен, дал показания, в которых подробно рассказал о том, как он содействовал побегу советской радистки. Следователи пришли к заключению, что разведчица была честна в своих объяснениях и может быть освобождена из Подольского лагеря.

Когда подпольщиков освободили из-под стражи, они решили создать семью. Местом жительства выбрали Львов. Березняк и Вологодская до 1956 года находились под негласным наблюдением советской контрразведки.

История спасения Кракова стала широко известной благодаря писателю Юлиану Семенову, автору знаменитой эпопеи о Штирлице. В 1967 году он выпустил книгу «Майор Вихрь». Книга стала одной из самых популярных в нашей стране. В том же 1967 году на экраны Советского Союза вышел сериал «Майор Вихрь», также ставший невероятно популярным.

Таким образом, возникнув как ответ на оккупационный режим, партизанское движение стало важным фактором всенародной борьбы в тылу врага и оказало значительную помощь Красной армии в изгнании врага.

Еще Л. Н. Толстой в своей знаменитой эпопее «Война и мир» отметил, что роль партизанской войны поспособствовала исходу всей Отечественной войны, потому что данное течение передает всю силу патриотизма народа, который не мог смириться с проигрышем и был готов идти на все ради своей Родины.

Эти слова полностью верны и в отношении другой Отечественной войны – Великой.

Галина Величкина,

научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея им. И. А. Гончарова

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и Дзен.