Юрий КОЗЛОВ

Примерное время чтения: 13 минут

125 лет назад, 27 (14 по старому стилю) июля 1900 г., в уездном городке Задонске Воронежской губернии (ныне Липецкая область) в семье купца I гильдии, городского головы Алексея Николаевича Коптева родился сын, наречённый в честь деда Николаем. Мать Елизавета Митрофановна, урождённая Дмитриева, приходилась сестрой художника И. М. Дмитриева и близкой родственницей писателя С. Н. Терпигорова. Она привила сыну интерес к истории, литературе, искусству.

«Упорно работать нужно»

В 1908 году отец отдаёт Николая в духовное училище, где тот вместо шести проучился два года, причинив немало хлопот наставникам своим озорным характером. Купеческого отпрыска отправляют за 40 вёрст в частную гимназию А. Н. Павловского, открытую в Ельце Орловской губернии, где обучался с 1910 по 1916-й год. Вопреки воле отца, мечтавшего пустить наследника по коммерческой стезе, он ушёл из семьи и поступил наборщиком в типографию. С ноября 1917-го был корреспондентом елецкой газеты «Серп и молот», затем стал корректором воронежской типографии, поставлял хронику в губернские газеты. В начале 1919-го по семейным обстоятельствам вернулся в Задонск, работал воспитателем в детской колонии и сотрудничал с газетами. В октябре Задонский ревком назначил его редактором газеты «Свободный пахарь», затем был корреспондентом воронежских газет, возглавлял молодёжный журнал «Красный луч».

В сложное время, когда полыхала гражданская война, наряду со статьями и очерками выступал как драматург и поэт. В качестве литературного псевдонима взял название родного города – «Задонский». В 1920 году была издана его первая пьеса «Деньги», рецензент отметит искренность молодого автора. Затем публиковал пьесы «Глухая сторона», «Тайна исповеди», «Ложный стыд» и другие, которые ставились на театральной сцене разных городов. Стихотворения Задонского печатались в местных газетах и журналах, как поэт причислял себя к имажинистам.

Сергей Есенин даст такую оценку его творчеству: «В стихах твоих есть хорошие строчки. Но до настоящего мастерства далеко. Упорно работать нужно. И так стихи писать, чтобы они душу человеческую жали и выворачивали, никого спокойным не оставляли. Не можешь так писать – лучше не пиши совсем!»

В 1934 году Задонский был принят кандидатом в члены Союза советских писателей, спустя пять лет становится полноправным членом. В 1939-м на сцене Воронежского драмтеатра идёт его народная трагедия «Кондрат Булавин», в 1940-м в печати появится историческая хроника «Мазепа». Когда врачи строго-настрого запретят ему курить из-за серьёзного заболевания, он два года не брал в рот папиросы, но закурил при первом известии о начавшейся войне с гитлеровской Германией.

«На чердаке театра»

Летом 1941 года Задонский стал военным корреспондентом газет «Сталинец» и «Воронежская коммуна». В ходе ожесточённых боёв основная правобережная часть Воронежа в июле 1942-го была оккупирована фашистами, более полугода линия фронта проходила по одноимённой реке, притоку Дона. Город был сильно разрушен, бомбы уничтожили дом, где жил писатель. Он с женой Александрой Ивановной и дочерью Надеждой эвакуировался в Ульяновск, перед войной насчитывавший 100 тысяч жителей и входивший в состав Куйбышевской области. Впоследствии вспоминал, что «красивый, тихий волжский город был переполнен эвакуированными и беженцами, и я на первых порах устроил своих на чердаке театра, где разрешил мне поселиться директор, знавший меня как драматурга».

Вскоре Николай Алексеевич получит работу «в редакции областной газеты «Волжская коммуна» собственным корреспондентом по Ульяновскому кусту (г. Ульяновск, Ульяновский, Майнский, Тагайский, Чердаклинский, Мелекесский и Богдашкинский районы)». Собкору выделят на ул. Радищева квартиру с телефоном, приходится много мотаться по сельским дорогам на грузовичке, на лошади и пешком, в непогоду и в зной.

«Помню, отец появлялся дома далеко не каждый день, да и то вечерами, и, отдохнув совсем немного, садился за письменный стол, - отметит дочь. – Далеко за полночь огонёк настольной лампы высвечивал кружок тетрадного листа и руку с карандашом, то быстро мелькающим от строки к строке, то замирающим на слове в момент сосредоточенности и раздумья, то энергично вымарывающим целые абзацы. Глубокой ночью в ответ на телефонный звонок рука тянулась к трубке: из Куйбышева передавали очередное задание. Пытаюсь припомнить, когда и как он отдыхал. Наверное, можно назвать отдыхом его посещения ульяновского Дворца книги. Он несколько раз выступал здесь в читальном зале, пользуясь уважением библиотечных работников, которые разрешали ему рыться в книгохранилище. Домой приносил два-три тома и быстро, залпом прочитывал, кое-что выписывал. Ходили мы с ним, всегда в предвечернюю пору перед заходом солнца, на Венец любоваться Волгой…».

В последние дни лета 1942 года Задонский услышал, что приехал вместе с семьёй из-под Сталинграда известный писатель А. С. Серафимович и остановился в гостинице. В тот же день отправился навестить 79-летнего автора романа «Железный поток», поспособствовал ему устроиться с жильем на улице Советской (ныне Спасская) в трёхэтажном каменном здании, прежде занимаемом рабфаком им. В. И. Ленина. В Ульяновске Серафимович написал рассказ «Ребёнок», взяв за основу личные переживания при эвакуации с Дона. 29 августа рассказ был прочитан автором при встрече с читателями во Дворце книги, а 17 сентября опубликован в газете «Правда». Николай Алексеевич ознакомил его со своей трагедией «Кондрат Булавин», тот посоветовал изложить её в прозе. Так, по совету опытного литератора, проза станет ведущим жанром его творчества. В конце ноября Александр Серафимович выехал в Москву, в 1943-м получил Сталинскую премию первой степени.

В январе 1943 года Ульяновск стал центром вновь образованной Ульяновской области, а Задонский – корреспондентом «Ульяновской правды». Его записные книжки пестрели именами, цифрами, фактами, а в голове рождались строки очередной корреспонденции, репортажа, очерка. Вот он пишет о колхозном ветеране, мастере на все руки Иване Кузьмиче. Вслед за статьёй «Золотые руки» появится отчёт с общеколхозного собрания в сельхозартели «Красная заря» Мелекесского района, затем рецензия на спектакль областного драмтеатра «Синий платочек», а спустя четыре дня ульяновцы обсуждают фельетон «Скажите спасибо!» о бытовых неполадках в городе.

В заметке «Над чем работают литераторы нашей области», опубликованной 27 июня 1943 года в «Ульяновской правде», отмечается: «Николай Задонский, закончив работу над пьесой «Ненависть» (о патриотах советского тыла), пишет историческую драму «Отчизна» (о борьбе русского и украинского народов против шведско-польских интервентов в 1708-1709 гг.) и продолжает работу над историческим романом «Княжна Тараканова».

Ещё осенью 1941 года, когда для поддержания боевого духа воинов требовались исторические аналоги, он написал большой очерк «Партизаны 1812 года», где упоминался и поэт-партизан Денис Давыдов. В 1942-м очерк отдельной брошюрой выпустило Куйбышевское книжное издательство, вскоре писатель получил письмо с фронта от партизан отряда имени Дениса Давыдова. Они сообщали, что с интересом и пользой прочитали его очерк, и просили подробнее написать о жизни и военной деятельности героя. Весной 1944-го Задонский посетил Верхнюю Мазу Радищевского района, где жил последние годы и умер Давыдов, от старожилов степного села узнал много любопытного. 14 июня в областной газете появилась статья «Верхняя Маза», положившая начало работе над главной его книгой – двухтомной исторической хроникой «Денис Давыдов», законченной лишь через восемь лет.

«После окончания Ульяновского педагогического института я некоторое время работала старшим научным сотрудником в Ульяновском государственном архиве, находившемся неподалёку от нашего дома, на углу, в старинной церквушке (Германовский храм, - Ю. К.), – вспоминает Н. Н. Задонская. - В архиве имелась солидная библиотека, в которой помимо старинных книг и самых разных периодических изданий были издаваемые в XIX и начале ХХ века исторические журналы «Русская старина» и «Русский архив». Я заинтересовалась ими и рассказала отцу о том, какие занимательные записки, статьи, заметки там опубликованы. Он на другой же день, по пути в редакцию, забежал в архив. С тех пор стал здесь бывать часто».

В Ульяновске также была начата, а в 1945 году закончена в Куйбышеве пьеса «Семья Баулиных» («Освобождение»), действие которой развивается в Симбирске в грозном 1918-м. В 1951-м местное издательство выпустило тиражом 10 000 экз. небольшой сборник рассказов Задонского «Семья Ерофеевских». Заглавный рассказ посвящен семье Платона Александровича, сосланного в таежную деревушку за участие в восстании 1905 года, и Марии Ипатьевны, батрачившей у кулаков коренной сибирячке, которые подняли девять сыновей и дочь. Перед войной перебрались на Волгу, в Ульяновск, где и встретили войну. Сыновья уходили на фронт один за другим, четверо погибли, и вот «однажды, ранним весенним утром, в дверь маленького домика Ерофеевских в Ульяновске постучался военный. Это был Африкан, награжденный четырьмя боевыми орденами и золотой звездой Героя Советского Союза <...> И впервые за последнее время глаза матери засветились радостным блеском».

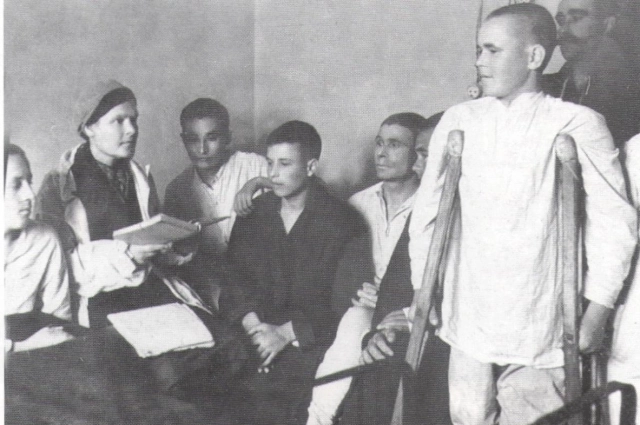

За три года жизни в Ульяновске Николай Алексеевич неоднократно выступал во Дворце книги, в педагогическом институте, в Доме офицеров, в госпиталях и всегда имел шумный успех. Радовался каждому отмеченному дарованием рассказу местных авторов, каждому новому имени на литературном поприще. Подружился с возвратившимся в город после службы во флоте начинающим писателем Григорием Коноваловым, который до войны преподавал литературу в педагогическом институте. Они встречались поначалу в Ульяновске и затем в Куйбышеве, куда Задонский переехал в августе 1945 года.

«Служить истине»

С первых дней он активно включился в работу Куйбышевской писательской организации, книжного издательства и местных газет. Писал в «Волжскую коммуну» очерки о стахановцах производства и гидростроителях, ездил в глубинные районы Заволжья и привозил интересные материалы о жизни колхозного села и лучших людях, рецензировал поступающие в издательство рукописи. Будучи членом редколлегии литературно-художественного альманаха «Волга», читал предлагаемые к печати произведения, активно выступал на писательских собраниях, всегда поддерживая литературную молодёжь.

Восемь лет, проведённых в Куйбышеве, оказались для Задонского необычайно плодородными. Здесь родились многие произведения, в том числе пьеса «Конфликт», очерки «Степняки» и, конечно же, историческая хроника «Денис Давыдов», для которой собирал материал в архивах Ульяновска, Пензы, Саратова. В 1952 году в Куйбышеве увидела свет первая книга двухтомника «Денис Давыдов»», которую заметят в Москве и на следующий год издадут в «Молодой гвардии». Уже после отъезда с Волги получат известность его историко-документальные хроники «Смутная пора», «Кондратий Булавин», «Жизнь Муравьёва». В последней из них расскажет о славном пути генерала Николая Николаевича Муравьёва-Карского, брате декабриста, тесно связанного с Задонском и его уездом. Впоследствии академик Н. М. Дружинин отметит, что писатель Задонский стремился «в художественной форме служить истине…».

В 1965 году Николая Алексеевича поразил тяжелейший недуг – инсульт. Едва оправившись от болезни, он возвращается к рабочему столу, пишет письма в Москву, Ленинград, Киев с просьбой выслать фотокопии необходимых документов. Не без сожаления вспоминает, как «в молодости за один день прошёл сорок километров из Ельца до Задонска и даже не очень обессилел; сидел вечерком в гостях у тестя и тёщи за самоваром и с наслаждением пил чай…». Выходят его новые книги – «Донские вечера», «Луна плывёт над Араратом», «В потоке жизни», «Повесть о золотом комиссаре», «Любопытная старина». Последней его работой станет литературное редактирование мемуарной книги А. Л. Желябужского «В начале века» и художественный очерк об её авторе – режиссёре и драматурге.

Умер Н. А. Задонский 15 июня 1974 года в Воронеже, а похоронен в родном Задонске. На надгробии будут выбиты строки: «Меня всегда поддерживает чувство глубокого удовлетворения полезной для моего Отечества работой, сознание, что я жил и трудился не напрасно». Взятые из автобиографии слова довольно точно передают смысл всего содеянного, его перу принадлежат около трёх тысяч газетных публикаций, десятки книг. Мемориальные доски писателю установлены в Воронеже, где жил последние двадцать лет, и в Задонске на доме, в котором родился.

Оцените материал