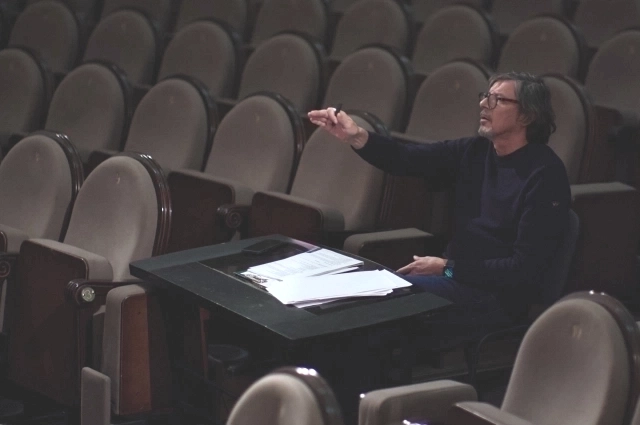

Театр – возможность для юного мыслящего человека увидеть, как литературные образы превращаются в визуальные. / Олег Рыбкин / Из личного архивa

Не секрет, что театр и литература всегда были неразрывно связаны: сцена оживляет страницы книг, помогая глубже понять сюжеты и образы героев.

Красноярский драмтеатр имени Пушкина завершил свой сезон, подарив зрителям яркие постановки и новые впечатления, а главный режиссёр Олег Рыбкин побеседовал с корреспондентом krsk.aif.ru о молодёжи, литературе и честном разговоре со зрителем.

Вернуть зрителя к книге

Наталия Тихомирова, krsk.aif.ru: Театр традиционно ассоциируется с литературной классикой. Вы согласны с этим утверждением?

Олег Рыбкин: Прежде всего российская драматургия у всех, кто что-то в ней понимает, ассоциируется с именем Островского. И в этом году я поставил одну из самых значимых его пьес – «Лес». Это и есть образ русской классической литературы. Великий русский драматург рассказывает о том, как истинные ценности: понимание нравственности, духовности – подменяются материальным, прагматичным. Мне было важно показать столкновение двух миров: актёрского, связанного с искренностью, эмоцией, любовью, и мира фарса, культурно-буржуазного. На самом деле это просто говорит о том, что наверняка Островский верил: русская натура, русская душа шире и глубже, чем достижение каких-то материальных благ.

Мне было принципиально важно не потерять в этом спектакле человеческое тепло. Чтобы осталась та внутренняя опора, которая делает актёра не просто участником фарса, а носителем искренности. Это сегодня актуально как никогда.

– Сегодня зритель живёт в мире клипов и визуального переизбытка. Как театр может говорить с ним на языке книги и, возможно, вернуть утраченную привычку к чтению?

– Во-первых, театр не просто может, а обязан это делать, это одна из задач театра как такового, образовательная сторона. Люди получают собственные знания, когда читают, достигают определённого интеллектуального уровня… Театр просто помогает.

– Почему именно театр?

– Потому что визуализируются пьесы через плоть и кровь актёров, голос, взгляд – всё это пища для ума. Иногда действительно помогает. Есть такой государственный проект – «Пушкинская карта», который даёт молодым ребятам, школьникам возможность за счёт бюджета страны прийти на спектакль, посмотреть произведение, которое сложно воспринять в тексте.

Проще увидеть

– Это действительно пробуждает интерес к чтению?

– Гораздо проще увидеть визуализированные образы. С ними можно соглашаться, с ними можно спорить. Это возможность для юного мыслящего человека увидеть, как литературные образы превращаются в визуальные, сотканные из плоти и крови актёров… Это происходит каждый раз по-новому и никогда не повторяется.

Театр становится точкой входа, особенно для подростка. Если он посмотрел «Гамлета» Шекспира или «Грозу» Островского и вдруг понял, что театр говорит с ним лично – он, может быть, и книгу скорее откроет. Не сразу, но с интересом. Театр, конечно, мостик.

– Что меняется при переносе текста на сцену?

– По-разному. Например, спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» основан на трагедии «Гамлет». Если знаешь Шекспира, увидишь в этой пьесе новое измерение. Или наш новый спектакль «Анна в тропиках», где герои читают «Анну Каренину» Толстого – не весь роман, а фрагменты, и они звучат иначе в новом контексте. Возникает не просто театральный показ с элементами большого романа, а впечатляющее восприятие.

Сцена становится местом диалога с первоисточником. Она не упрощает, а напротив, усложняет восприятие, предлагает новые слои смысла.

– Стоит ли переводить классику, переодевать её в современность?

– Я никогда не изменяю литературный текст… Я ученик Петра Фоменко, а он учил любить русский текст. Я не переодеваю его банальным способом, но ищу новый подход.

Например, в нашем спектакле «Горе от ума» я перенёс действие в 1980-е годы. Интерьер – легендарная Котельническая набережная в столице, но сюжет тот же. Ни слова не изменил! Но атмосфера узнаваема. И спектакль идёт четвёртый сезон при аншлагах. Приходят люди разного возраста – не потому, что нужно смотреть классику, а потому что она звучит. Классика не нуждается в модернизации текста – ей нужно доверие и свежий взгляд.

О языке времени

– Не кажется ли вам, что классики всё уже сказали?

– Нет. Театр изначально рождался на современных пьесах. То, что сейчас считается классикой, когда-то тоже было актуальным и современным. Конечно, нынешнему зрителю нужны современные пьесы, отражающие то, о чём он думает, что чувствует. Когда такие появляются, мы их ставим. Мы ждём таких пьес.

Сегодня сложно найти пьесу, которая честно и глубоко говорит о человеке. Одиночество, страх, любовь, потеря — если это настоящее, театр это подхватывает.

– Какие три книги вы посоветуете молодому человеку?

– Нельзя предсказать, какая книга на тебя повлияет. Это может быть «Мартин Иден» Джека Лондона, а может быть «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского. Но если уж советовать молодёжи, я бы выбрал «Робинзона Крузо» Дефо, «Дон Кихота» Сервантеса и вышеупомянутое «Преступление и наказание».

Эти книги формируют характер, мировоззрение. Для меня и идеи – важная мысль. Книга приходит в тот момент, когда ты к ней готов. Она формирует тебя и для кого-то важна всегда.

– Как вы относитесь к электронным книгам?

– Я люблю исключительно бумажные книги. Электронные читаю, конечно, чтобы найти нужный текст. Но главное – русская классика. Там всё сказано. Вопрос – как услышать. Чтение – это не только информация, но и переживание. Бумага создаёт пространство для мысли.

– А что вы читаете сейчас, какие пьесы ищете?

– Я читаю постоянно, стараюсь следить за новинками, но сердцем тянусь к русской традиции. Мы всегда охотимся за новым, когда оно настоящее. А пока возвращаюсь к Чехову, Толстому, Гончарову, Островскому, Гоголю. Люди видят в персонажах русской классики то, что происходит сегодня: как подлинное оттесняется показным, как живое слово тонет в клише.

Это не про эпоху, это про суть. Мы неоднократно слышим от зрителей, что спектакль побуждает к вопросам и размышлениям, которые они, возможно, долго откладывали. Театр – это не только развлечение. И не музей. Это живое пространство диалога, где классика обретает голос сегодняшнего дня. Новая драматургия даёт живой отклик на современные проблемы. А классика учит нас видеть историю и вечные вопросы человеческого бытия. Без Толстого, Островского, Чехова невозможно понять, что такое драматургия вообще. И читать эти первоосновы будут всегда.

Досье

Олег РЫБКИН. Родился в 1962 году в Керчи. После окончания Краснодарского института культуры и службы в армии поступил в ГИТИС в мастерскую Петра Фоменко. Ставил спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля, Омска. Служил главным режиссёром новосибирского театра «Красный факел». Его спектакли участвовали в фестивалях в России и за рубежом, в том числе в «Золотой маске». С 2006 года главный режиссёр Красноярского драмтеатра им. А. С. Пушкина.